Ernährungsplan erstellen

Als Ernährungsberater geht viel Zeit bei administrativen Tätigkeiten verloren. Die Kundengespräche und das Beraten sind oftmals nur ein kleiner Teil. Zu den administrativen Tätigkeiten gehört unter anderem das Erstellen von einem geeigneten Ernährungsplan. Grundsätzlich gibt es zwar Ernährungsberater Software. Diese ist jedoch häufig für größere Unternehmen konzipiert und entsprechend teuer. Für Ernährungs-Coaches, die gerade erst mit einer kleinen Anzahl Kunden starten, ist das oftmals nicht das Richtige. In diesem Artikel zeige ich dir, wie die Rezeptrechner Software Ernährungsberatern helfen kann, viel Zeit und Kosten zu sparen beim Ernährungsplan erstellen.

Ernährungsplan erstellen (PDF)

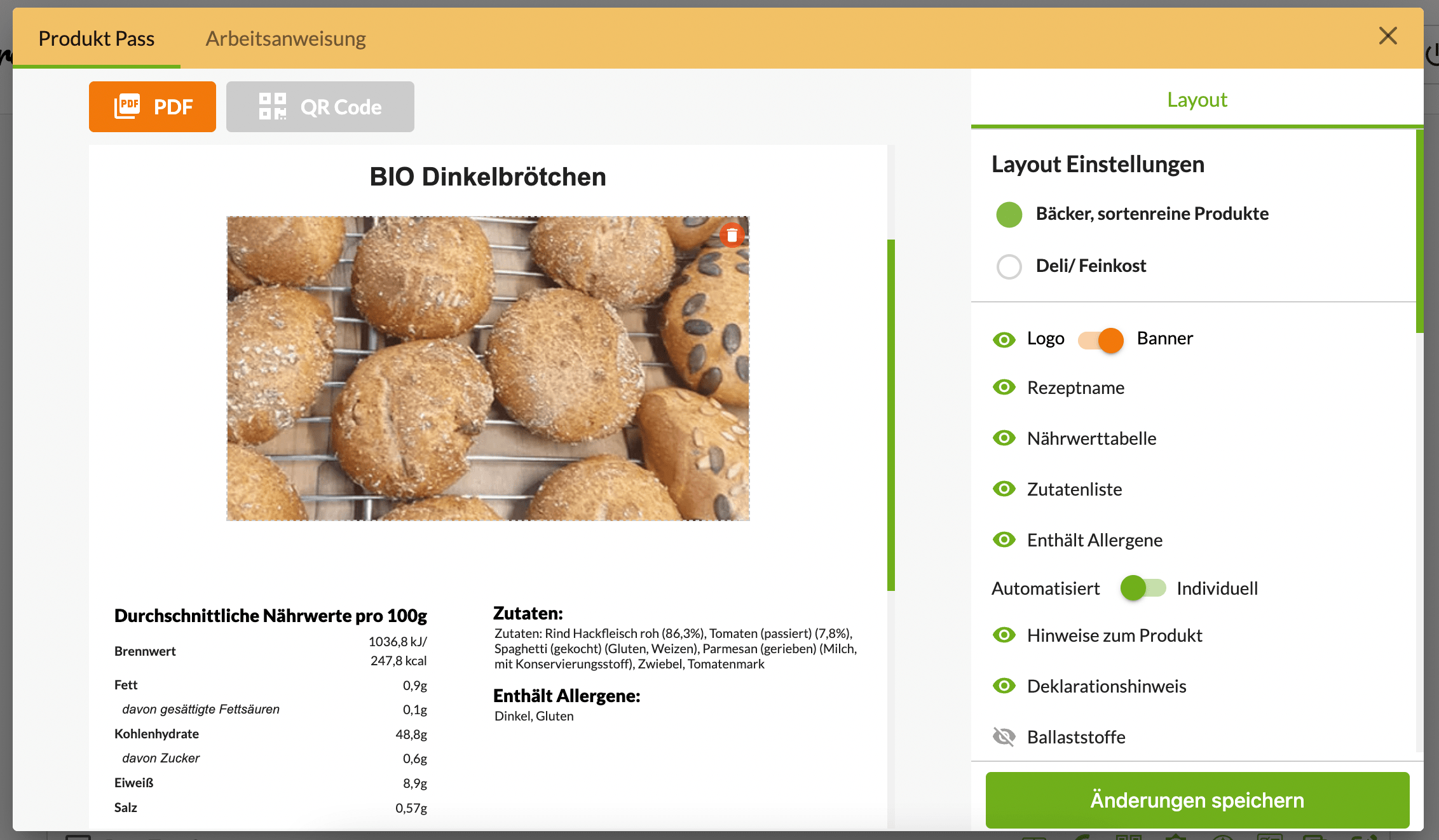

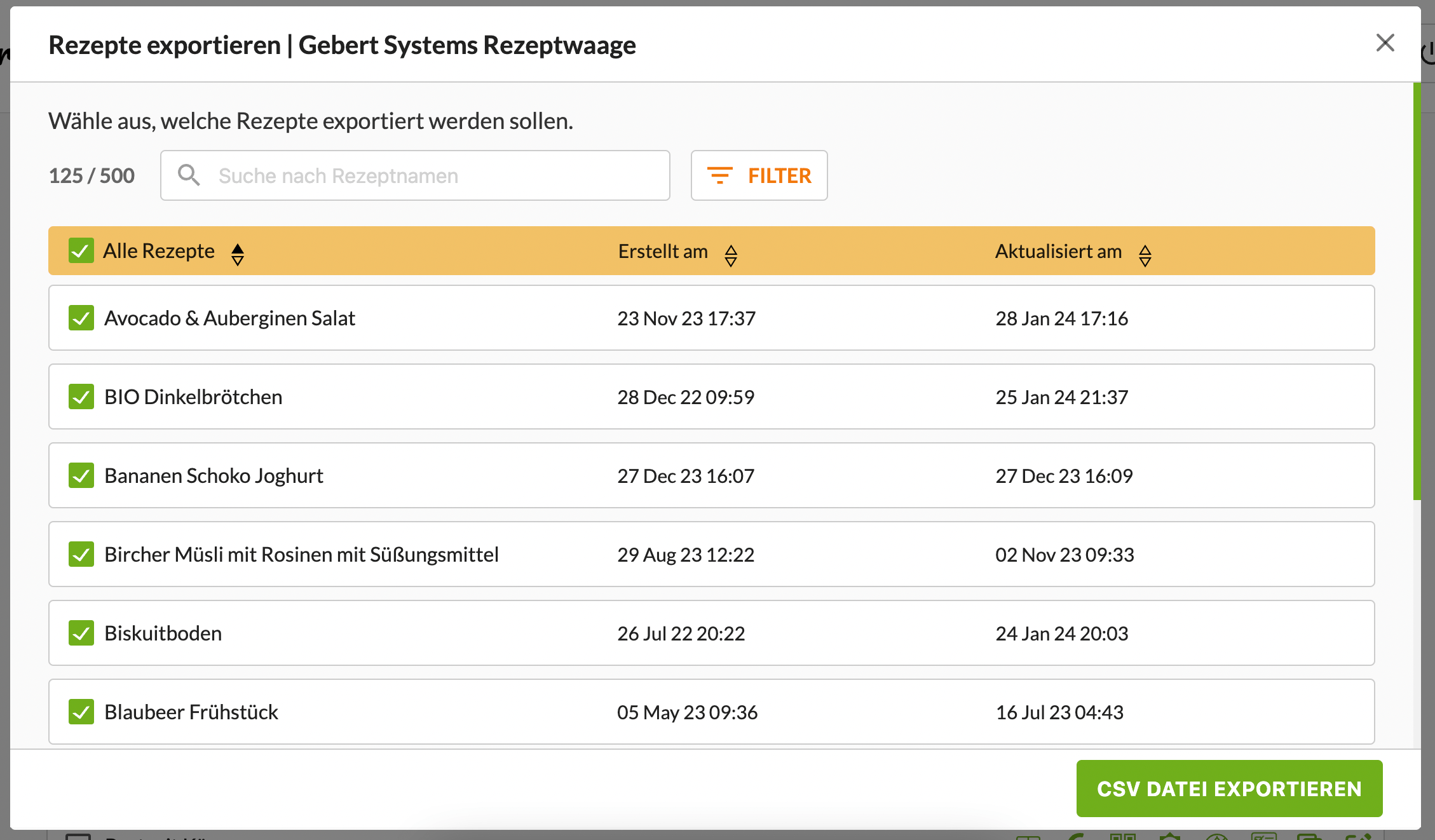

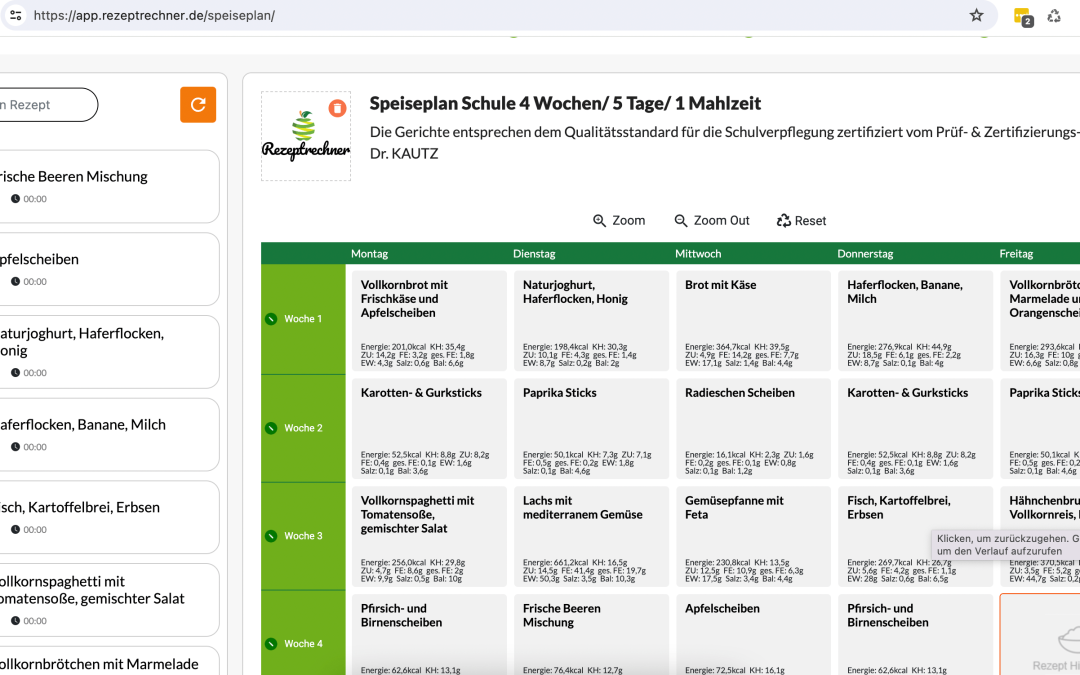

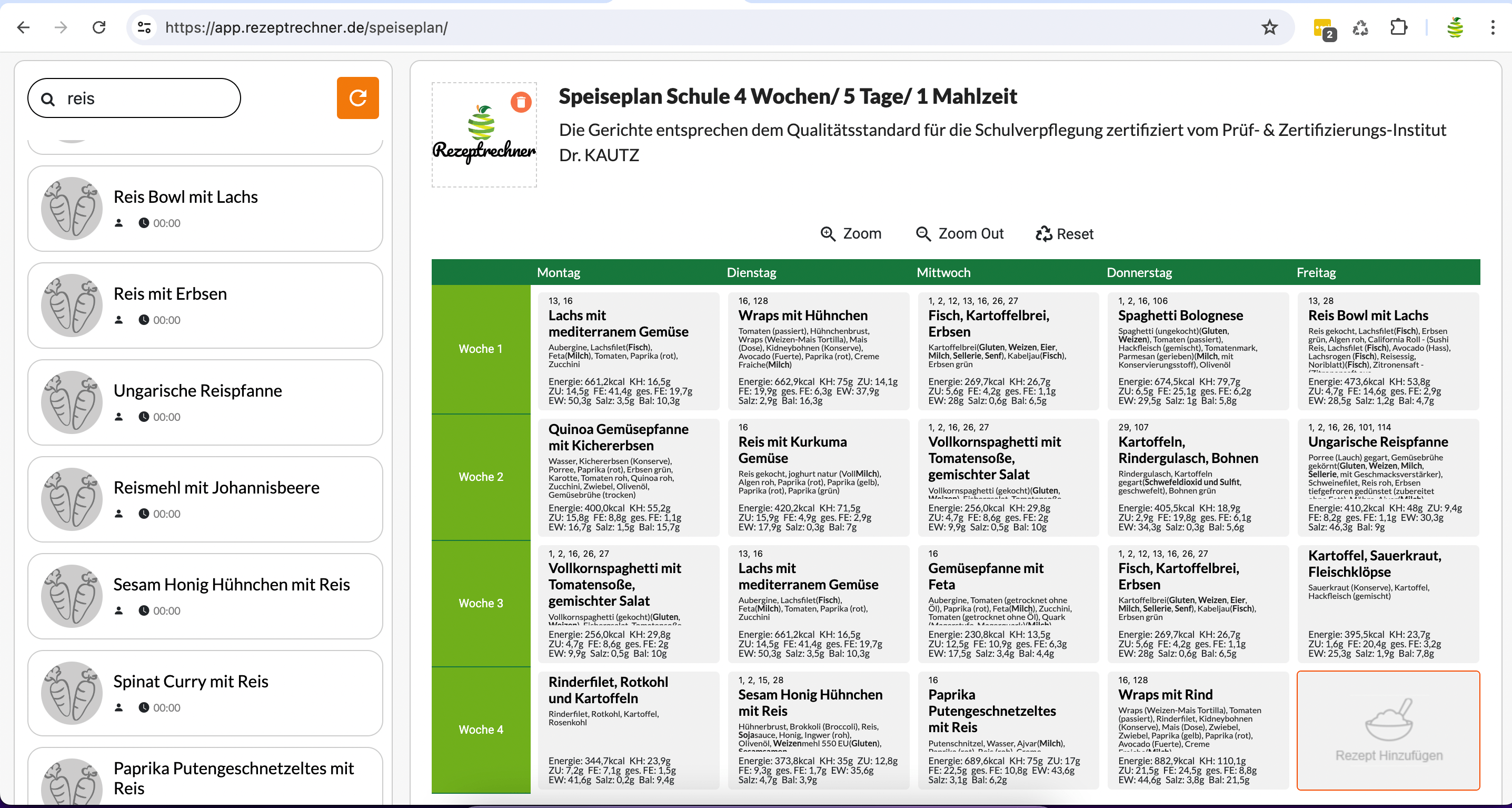

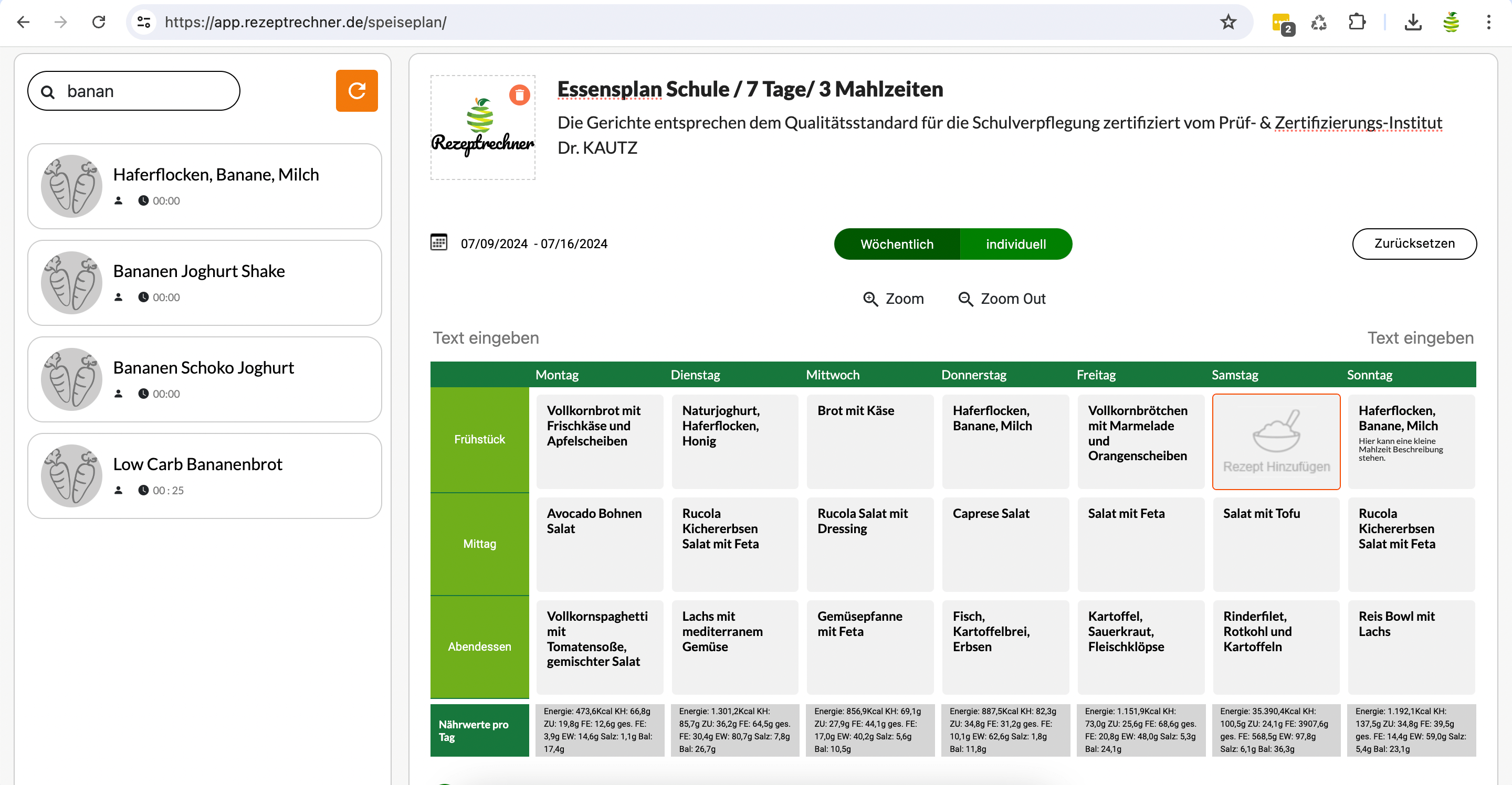

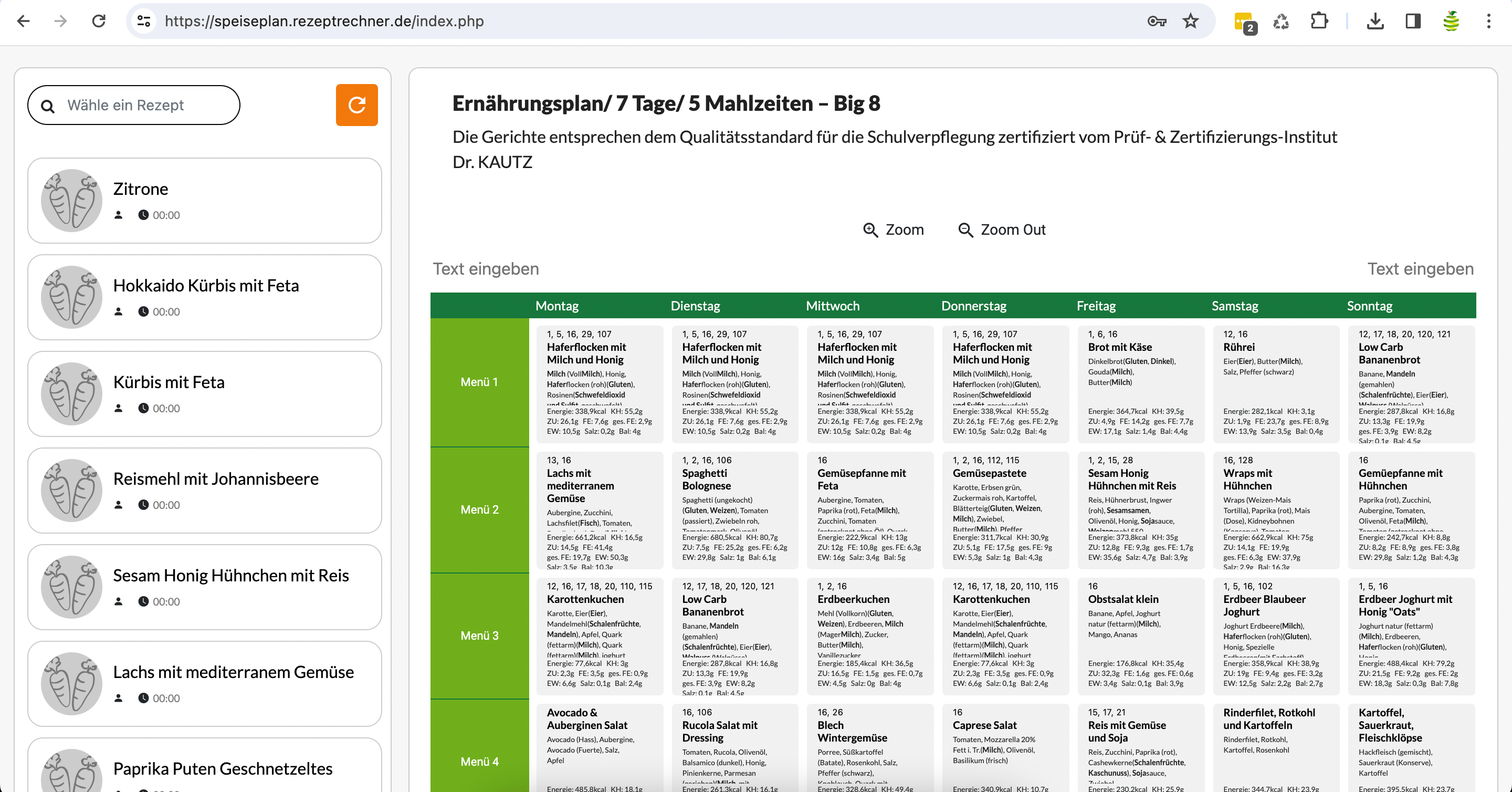

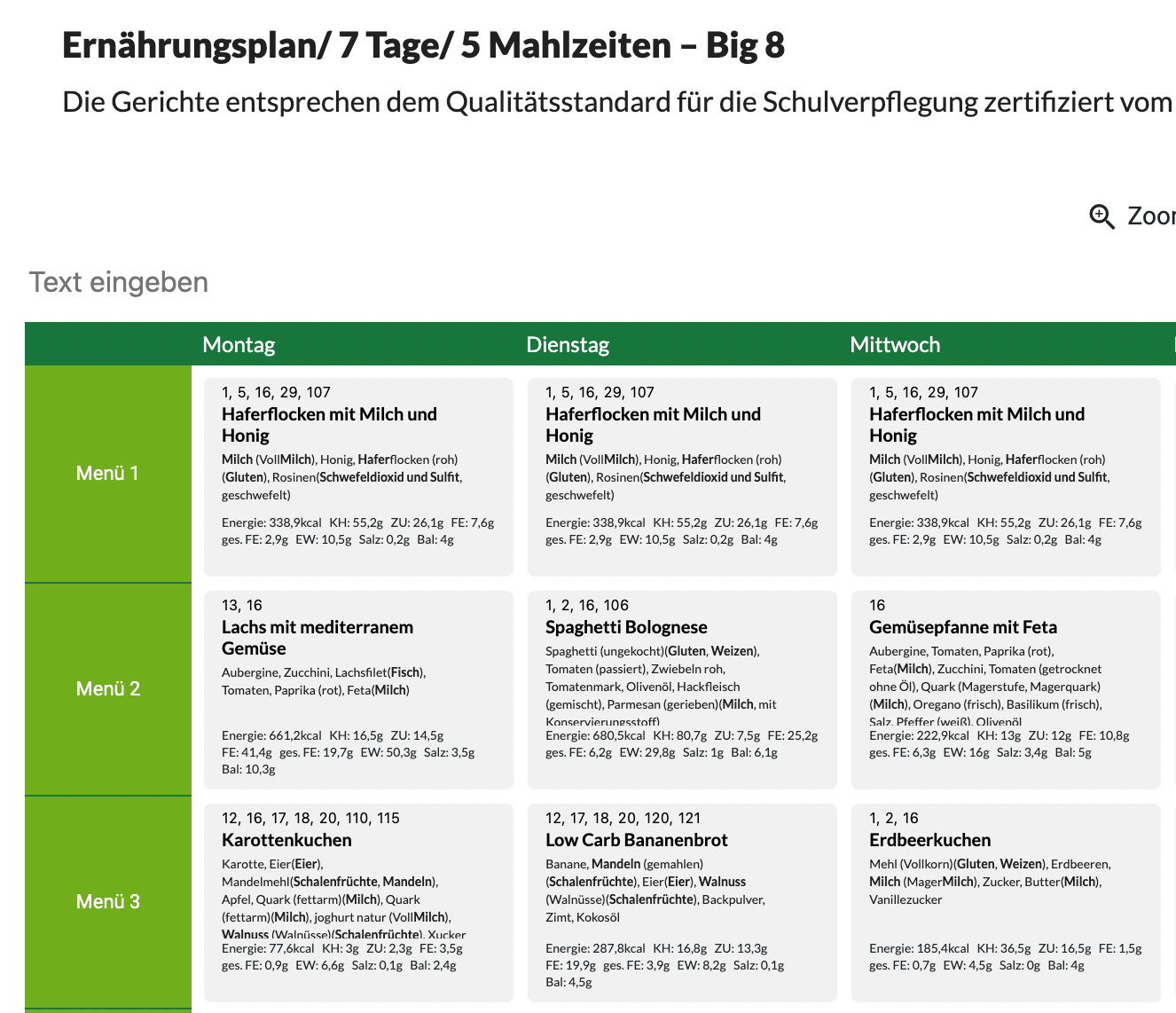

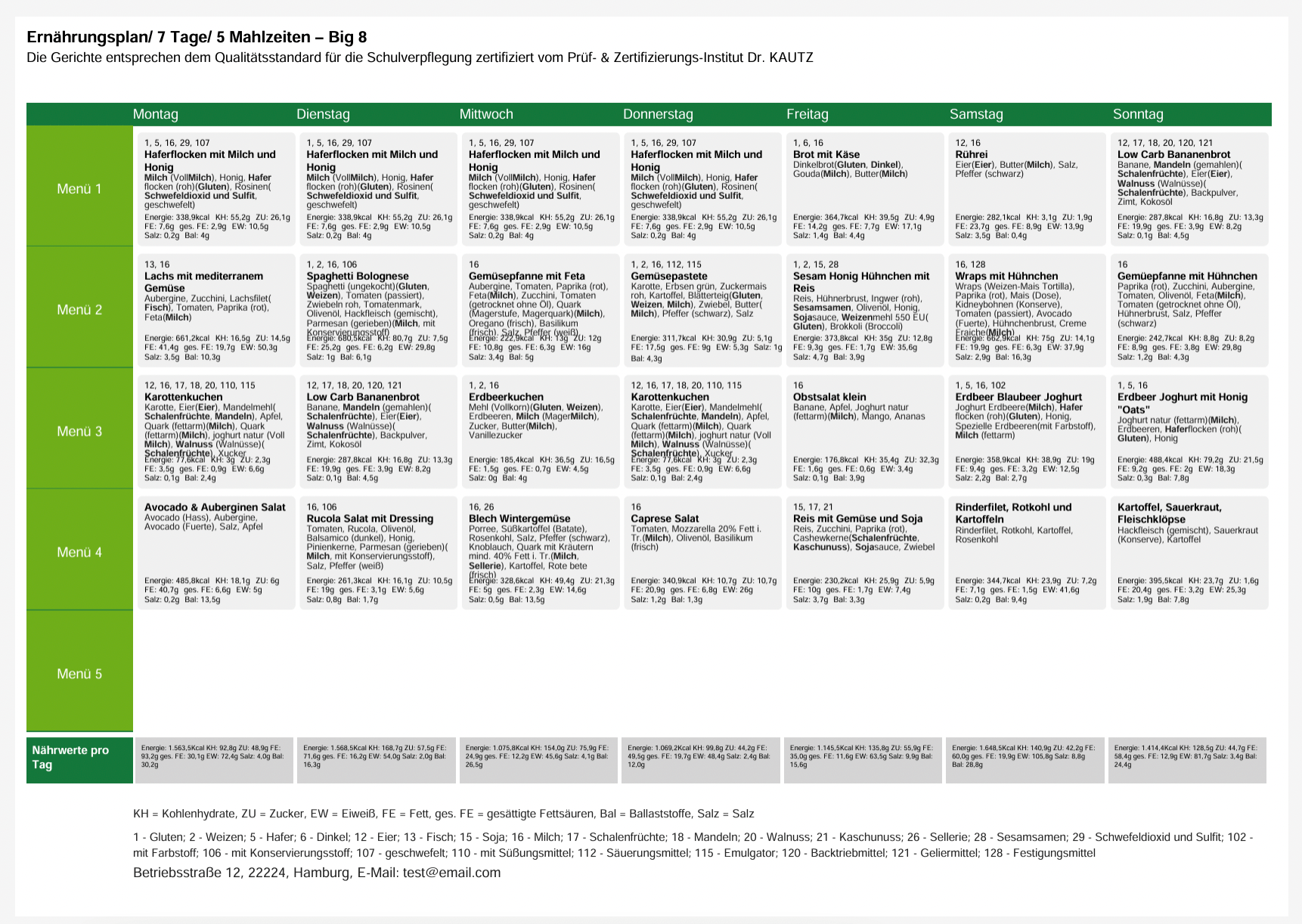

Mit der Rezeptrechner Software können schnell und einfach Ernährungsplan Vorlagen mit eigenen Gerichten gefüllt werden. Es werden automatisch die Nährwerte und Ballaststoffe pro Portion berechnet (siehe auch Nährwertberechnungsprogramm). Die Portionsgröße kann individuell angepasst werden. Die Rezepte wurden vorher in die Software eingegeben und können dort auch mit wenig Aufwand verwaltet werden. Die Ernährungsplan Vorlage kann im Anschluss als PDF heruntergeladen werden. Ebenso kann für Kunden auch ein Rezeptblatt für jedes Gericht generiert werden. Mehr zur Ernährungsplan Software erfährt man über den Button.

Video: Ernährungsplan erstellen – so geht‘s

In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe der Software einen Ernährungsplan zum ausdrucken erstellen kannst. Wenn du lieber eine Anleitung in Textform liest, dann scrolle nach unten.

Das solltest du beim Ernährungsplan erstellen beachten

Mit dem Rezeptrechner lösen wir insbesondere die Herausforderungen rund um das Layout und das Erstellen vom Ernährungsplan. So spart man sich das aufwendige Ernährungsplan erstellen in Excel. Wir können natürlich noch nicht alle Herausforderungen von Euch Ernährungsberatern lösen, aber wir geben unser Bestes .

- Individuelle Bedürfnisse: Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele in Bezug auf Ernährung. Ein Ernährungsplan muss daher individuell auf die Person zugeschnitten sein, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivitätsniveau, Gesundheitszustand und persönlichen Vorlieben. Mit der Software vom Rezeptrechner helfen wir indirekt auch hierbei, denn je mehr Zeit man zurückgewinnt umso mehr Zeit kann man seinen Kunden widmen.

- Allergien und Unverträglichkeiten: Viele Menschen leiden unter Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten, die es wichtig machen, bestimmte Lebensmittel zu vermeiden oder durch geeignete Alternativen zu ersetzen. Mit der Rezeptrechner Software machen wir für jedes Rezept auch automatisierte Vorschläge für Allergene. Diese werden auf dem Ernährungsplan entsprechend gekennzeichnet.

- Zeit und Budget: Zeit- und Budgetbeschränkungen können die Umsetzung eines Ernährungsplans erschweren. Es ist wichtig, realistische Empfehlungen zu geben, die sich in den Alltag und das Budget des Klienten integrieren lassen.

- Motivation und Durchhaltevermögen: Viele Menschen haben Schwierigkeiten, langfristig an einem Ernährungsplan festzuhalten, insbesondere wenn sie keine sofortigen Ergebnisse sehen oder mit Rückschlägen konfrontiert werden. Als Ernährungsberater ist es wichtig, motivierende Unterstützung anzubieten und Strategien zu entwickeln, um die langfristige Einhaltung des Plans zu fördern.

- Emotionales Essverhalten: Einige Menschen haben ein emotionales Essverhalten, bei dem sie aus Gründen wie Stress, Langeweile oder Traurigkeit essen. Die Bewältigung dieser emotionalen Aspekte kann ein wichtiger Teil der Ernährungsberatung sein, um langfristige Erfolge zu erzielen.

Ernährungsplan erstellen – so geht‘s (Textform)

Für das Erstellen vom Ernährungsplan setze ich voraus, dass du bereits PRO Business Nutzer bist. Du kannst die Funktion zum Ernährungsplan erstellen aber auch kostenlos ausprobieren.

Navigiere dazu zu der Seite speiseplaner.rezeptrechner.de.

Scrolle nach unten um die Speiseplan Vorlage zu sehen.

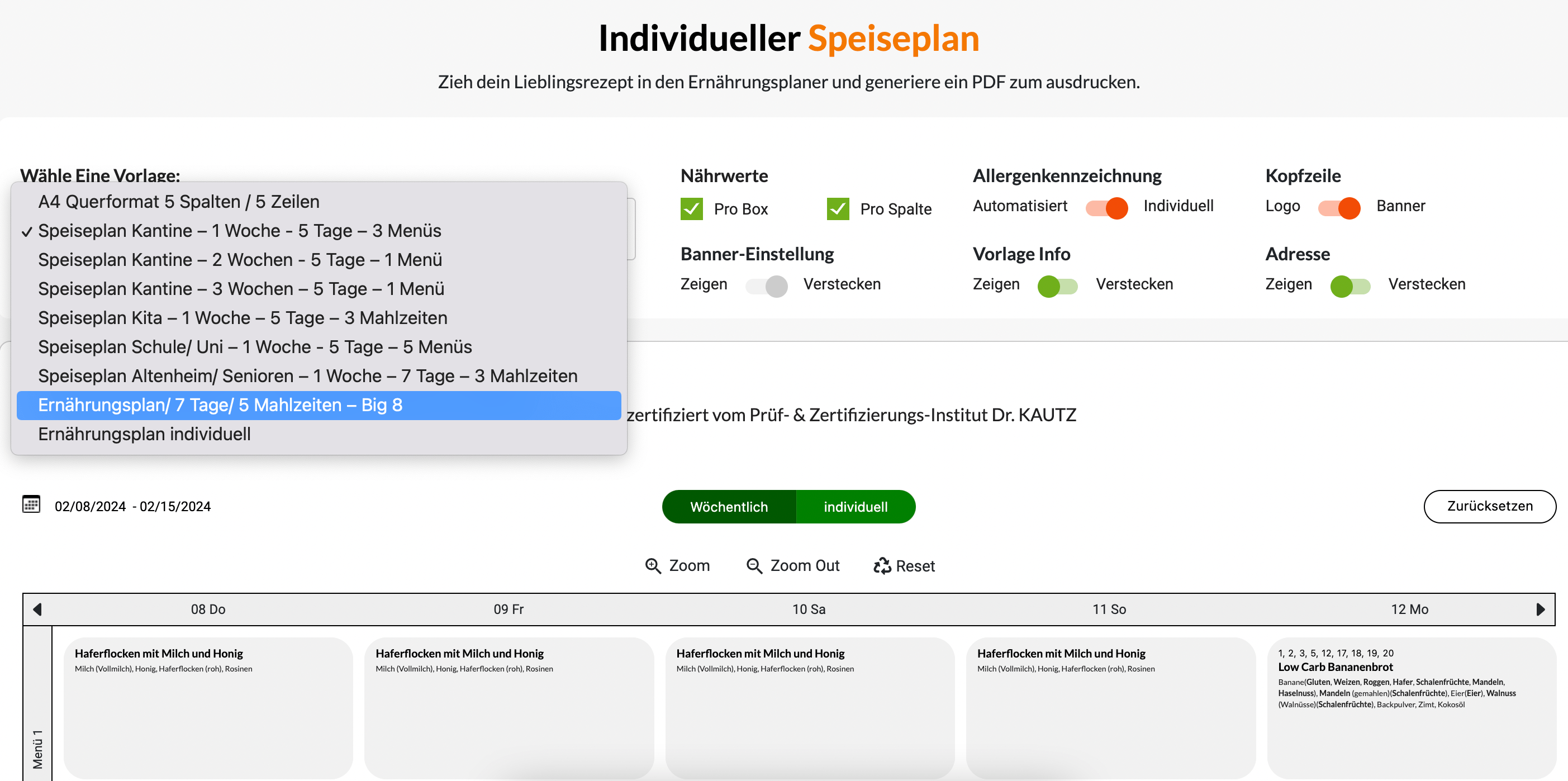

Du hast die Möglichkeit eine eigene Vorlage zu erstellen oder aus vorgefertigten Vorlagen auszuwählen.

Als Startpunkt habe ich die neue Vorlage für den Ernährungsplan ausgewählt. Im Anschluss kann diese Vorlage noch angepasst werden.

Die Spalte und Zeilen Beschriftung kann individuell angepasst werden. Wähle dazu den Ändern Knopf.

In dem Ändern kannst du den Zeilen nicht nur andere Beschriftungen geben, sondern auch Zeilen hinzufügen oder löschen.

Benötigst du eine Ernährungsplan Vorlage, die beispielsweise nur die Wochentage Montag – Freitag enthält? Dann schreibe eine E-Mail an [email protected].

Ernährungsplan mit Gerichten füllen

Um die besagte Vorlage zu füllen, klicke auf die jeweilige Box und wähle links im Menü ein Gericht aus.

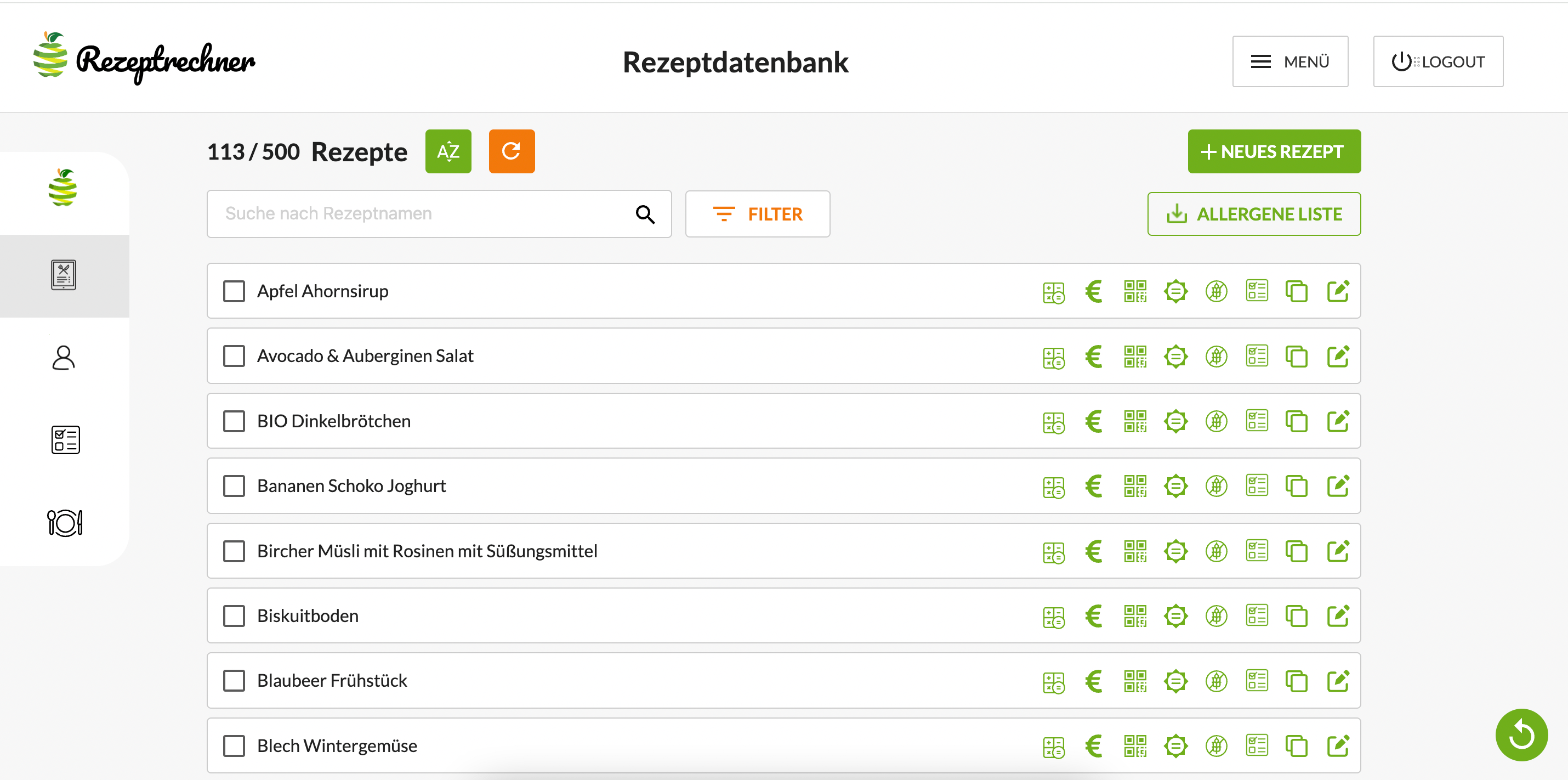

Wenn du noch kein PRO Business Nutzer bist, tauchen hier einige von mir erstellte Beispiel Rezepte auf. Als PRO Business Mitglied taucht hier deine eigene Rezept Liste aus. Die Rezepte wurden im Vorwege über die Rezeptrechner PRO Business Software angelegt. Solltest du noch nicht wissen, wie das geht, empfehle ich dir auch die Video Anleitung für den PRO Business Zugang anzusehen. Mehr zum Ernährungsplan erstellen Programm findest du auch hier.

Nährwerte im Ernährungsplan anzeigen

Du kannst die Vorlage nun beliebig mit Gerichten füllen. Im oberen Bereich kannst du wählen, ob Nährwerte angezeigt werden sollen. Neu ist, dass wir auch die Ballaststoffe hier anzeigen. Die Nährwerte beziehen sich auf eine Portion vom jeweiligen Gericht.

Wenn du auch Nährwerte für einen vollständigen Tag angezeigt bekommen möchtest, setze das Häkchen „pro Spalte“.

Allergenkennzeichnung

In den Einstellungen kannst du zudem auswählen, ob unsere automatisierten oder deine individuelle Allergenkennzeichnung pro Rezept angezeigt werden soll. Die Allergene werden als Zahlen angezeigt und in der Fußnote entsprechend erläutert.

Weitere Angaben (Überschrift + Logo + Banner)

Im oberen Bereich kann man die Beschriftung für den Ernährungsplan anpassen. Hier kann beispielsweise die Kalenderwoche stehen, auf die sich dieser Plan bezieht.

Zudem kann man bei Bedarf noch ein Logo oder einen eigene Banner hochladen und anzeigen lassen.

Sofern das alles nicht benötigt wird, deaktiviert man einfach das Feld Vorlagen Info.

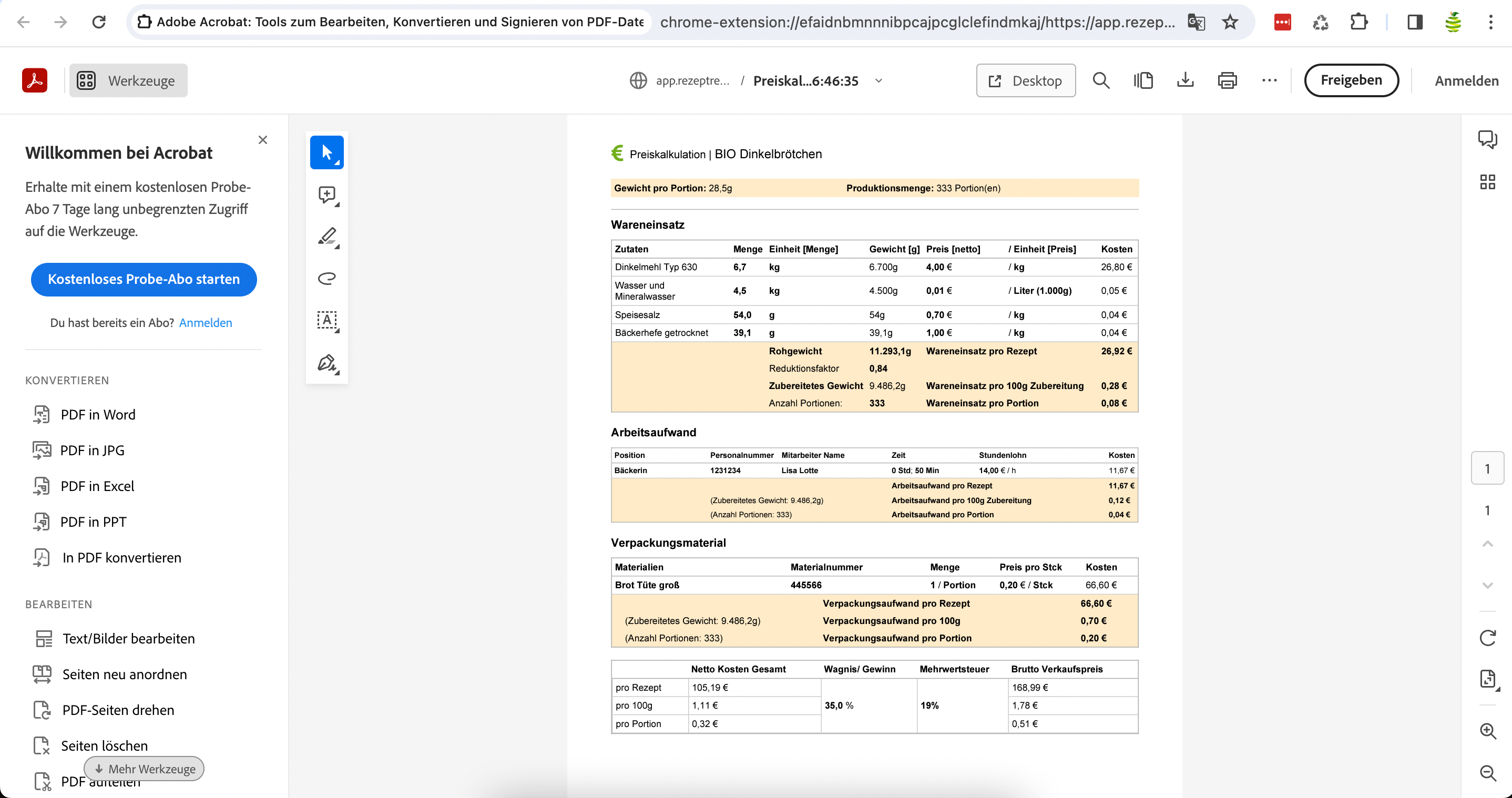

Ernährungsplan als PDF drucken

Sobald der Ernährungsplan vollständig gefüllt ist, kann man das PDF erstellen. Wähle dazu den Knopf „PDF erstellen“. Es öffnet sich im Browser ein neues Fenster mit einer Vorschlag. Hier kann man das PDF nun herunterladen. In der Regel landet dies dann im Download Ordner. Alternativ kann man das PDF direkt aus dem Browser ausdrucken.

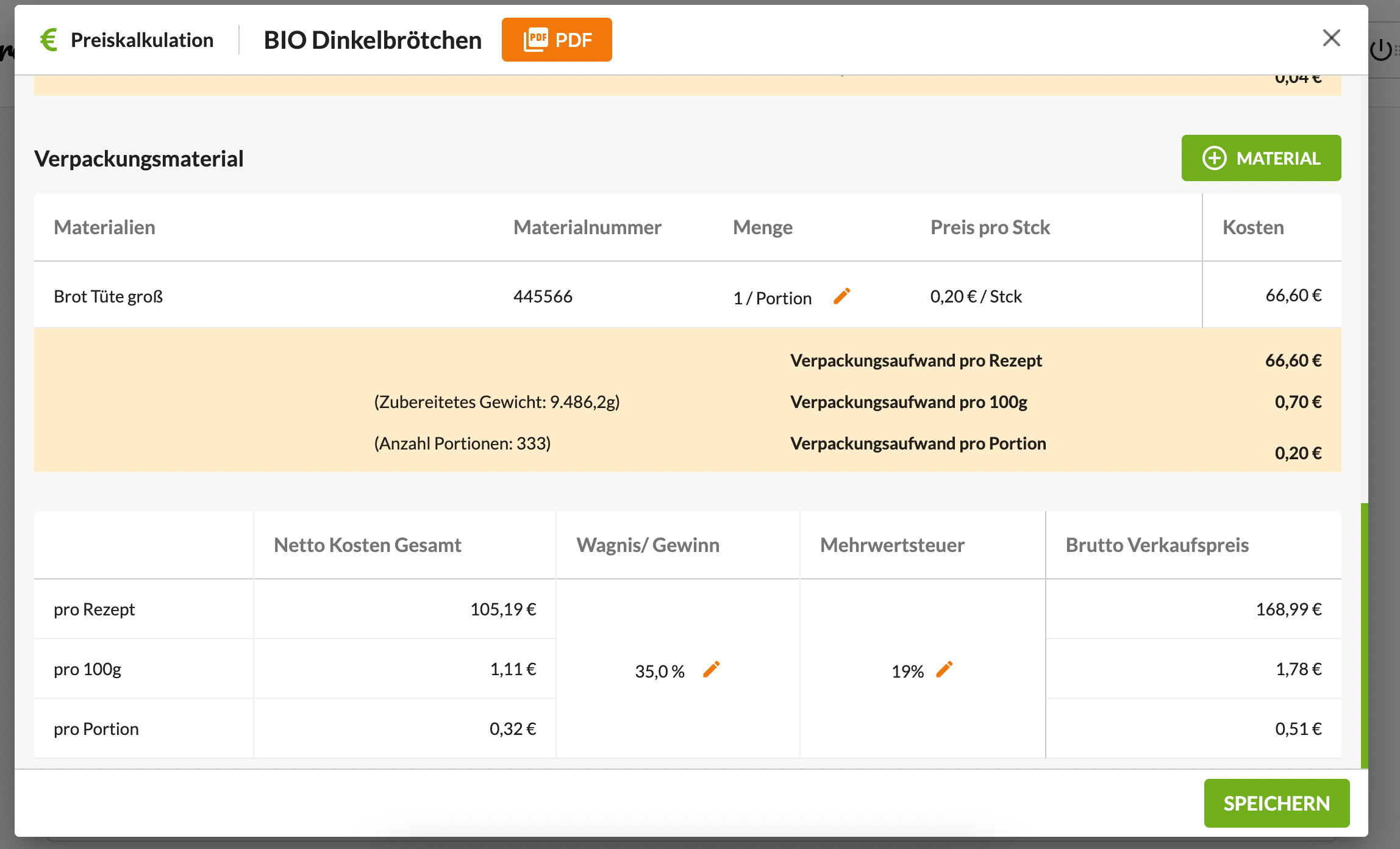

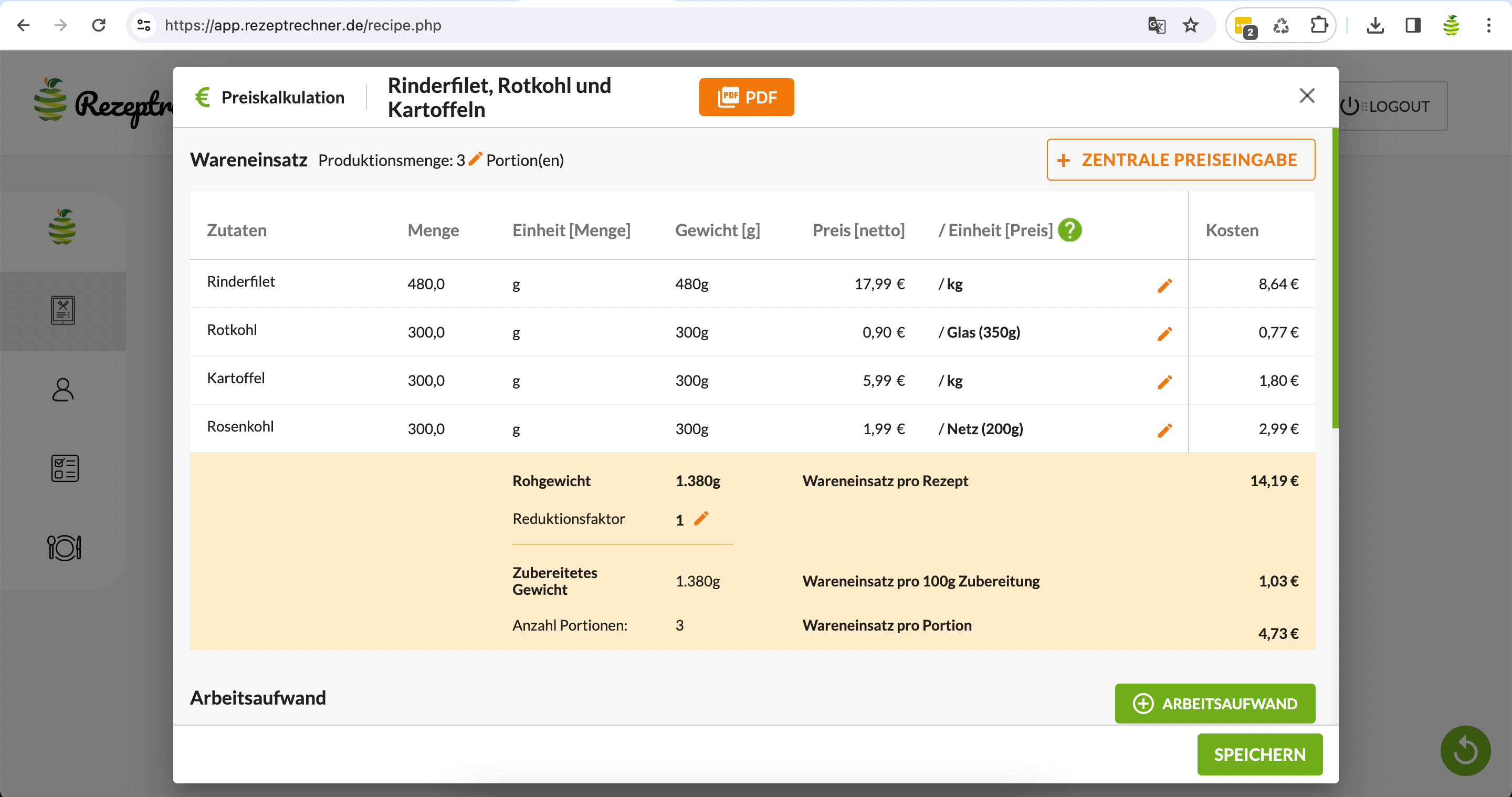

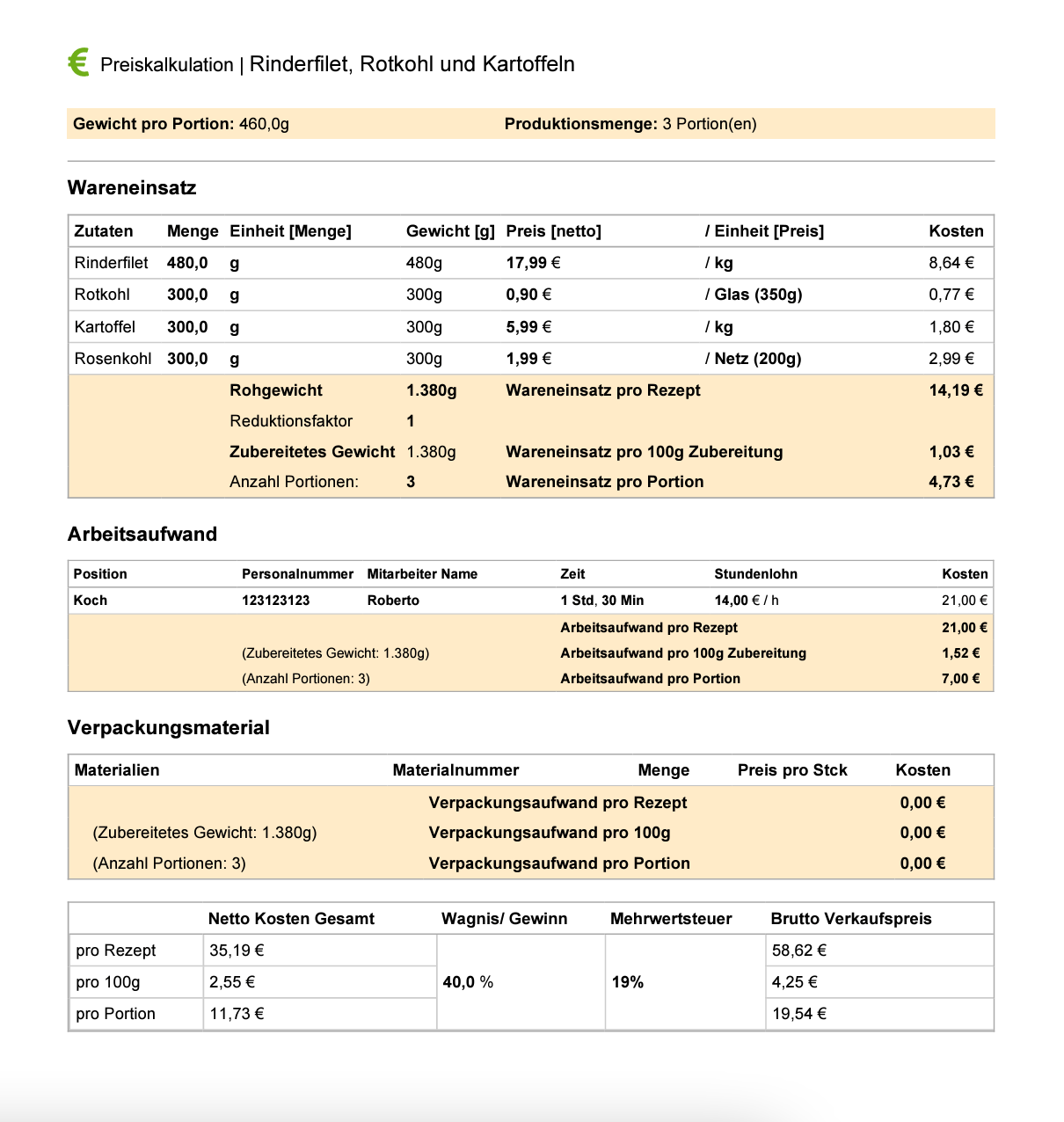

Abgesehen vom Ernährungsplan erhält man mit der Rezeptrechner Software Zugang zu weiteren Funktionen wie beispielsweise der Möglichkeit Rezeptblätter oder Lebensmittel Datenblätter zu erstellen. Ebenso kann man den Wareneinsatz und die Kosten für die Rezepte kalkulieren.

Das schöne ist, dass es sich um eine webbasierte Software handelt. Das bedeutet, dass man von überall auf seine eigenen Rezept zugreifen kann.

Wir entwickeln die Software ständig weiter und freuen uns über Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Über Updates informiere ich auf Instagram, Youtube und in der Facebook Gruppe.

Wenn du noch kein Rezeptrechner PRO Business Nutzer bist, dann informiere dich über unsere Website www.rezeptrechner.

Bei Fragen kannst du auch gerne eine E-Mail schicken an [email protected].

Mit der Rezeptrechner Software fokussieren wir uns übrigens insbesondere auf kleine Betriebe und Ernährungsberater, die gerade erst starten und keine teure, komplexe Ernährungsplan Software benötigen. Das Programm eignet sich übrigens auch hervorragend für die Gemeinschaftsverpflegung von Seniorenheimen und Co zum Wochenspeiseplan erstellen.