Bio Kennzeichnung | Lebensmittel

Wer als Lebensmittelproduzent Bio herstellt und verkauft, muss diverse Anforderungen erfüllen, um seine Produkte mit dem entsprechenden Bio-Siegel zu versehen und die Bio Zertifizierung zu erhalten. In diesem Artikel gebe ich einen groben Überblick über die unterschiedlichen Aspekte und Anforderungen der Bio Zertifizierung und Bio Kennzeichnung für Lebensmittel.

Etikett mit Bio Kennzeichnung erstellen

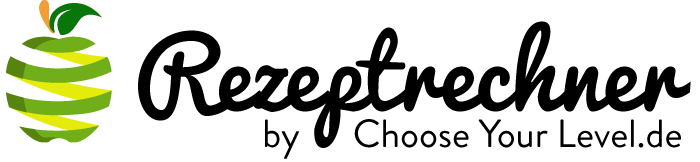

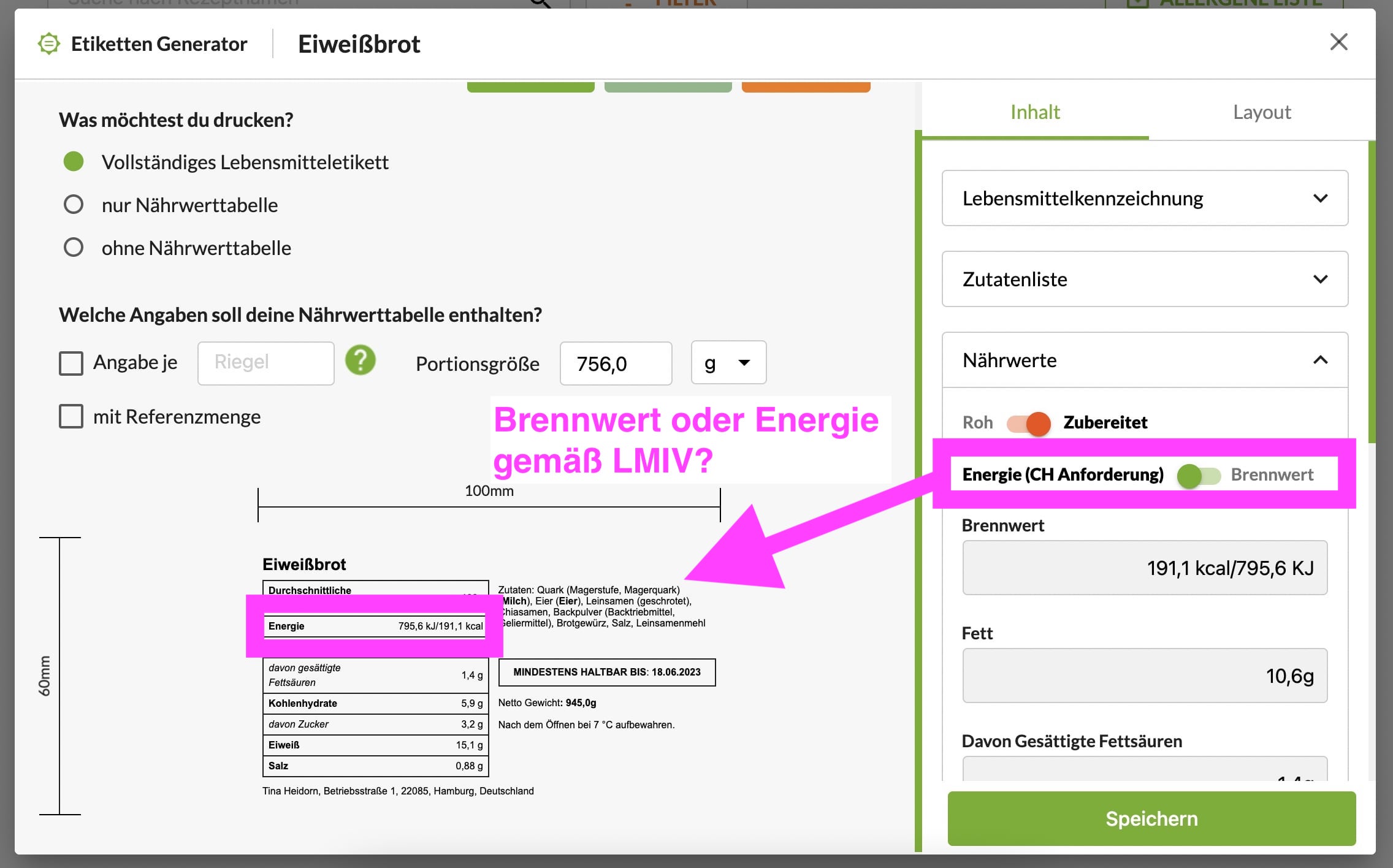

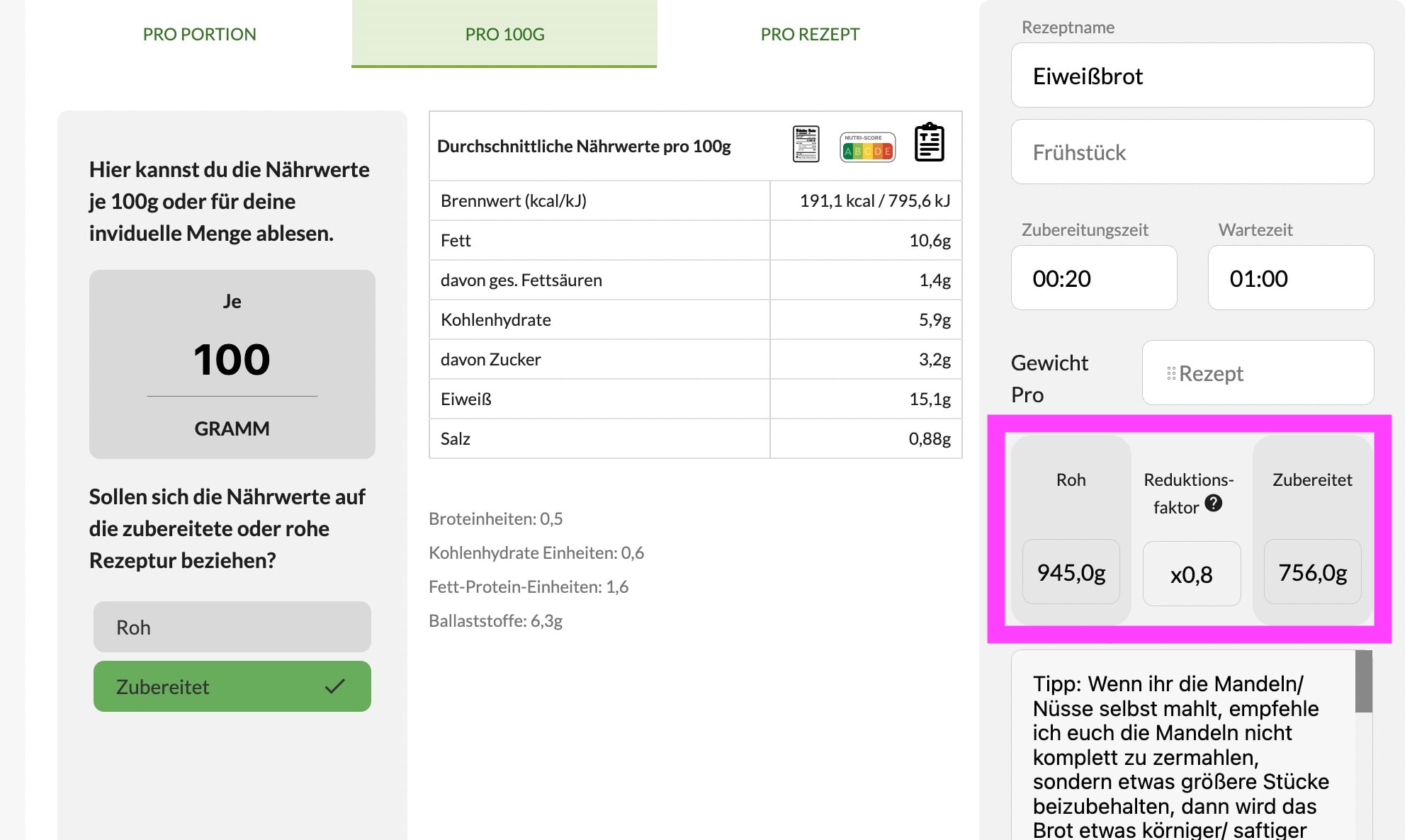

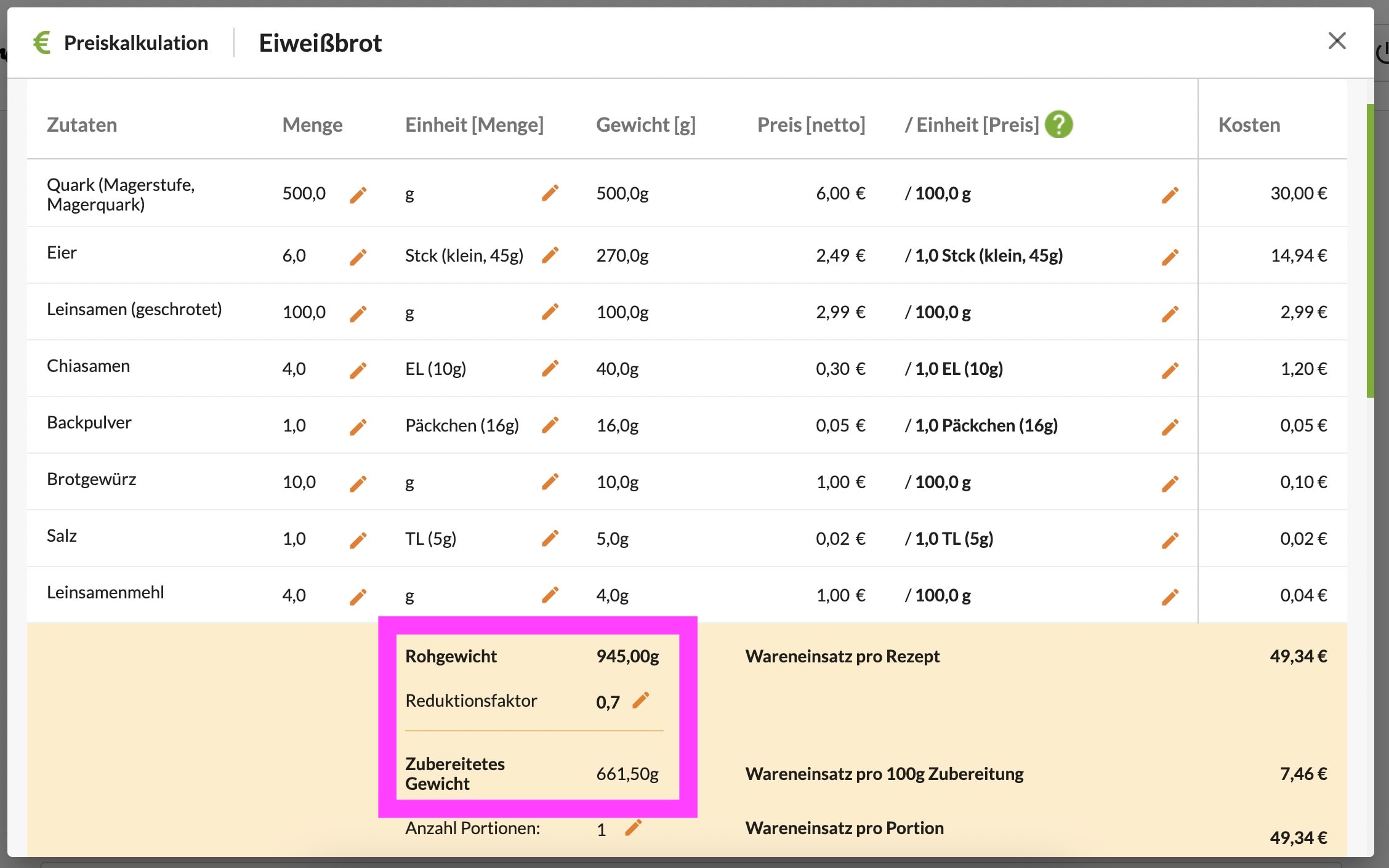

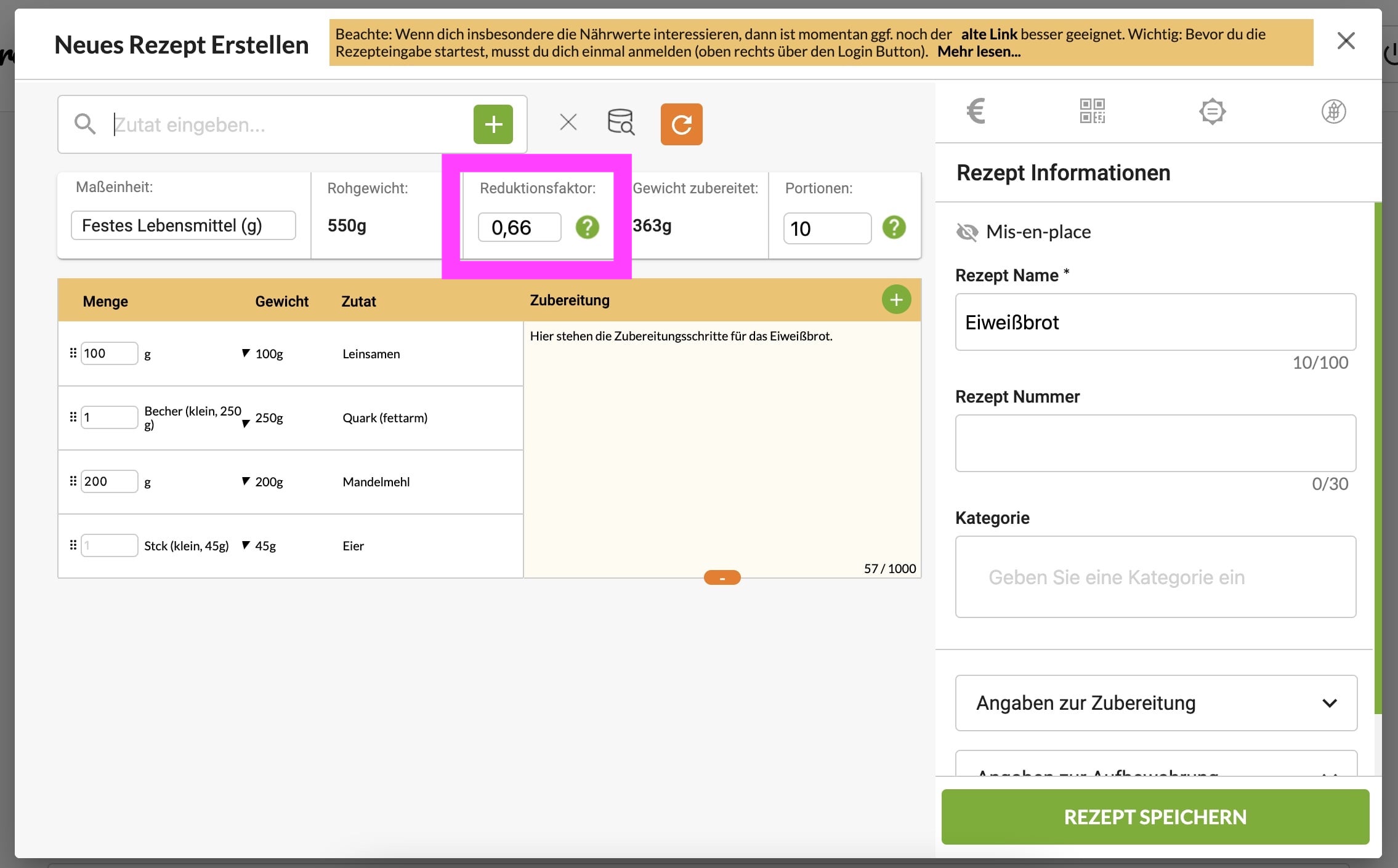

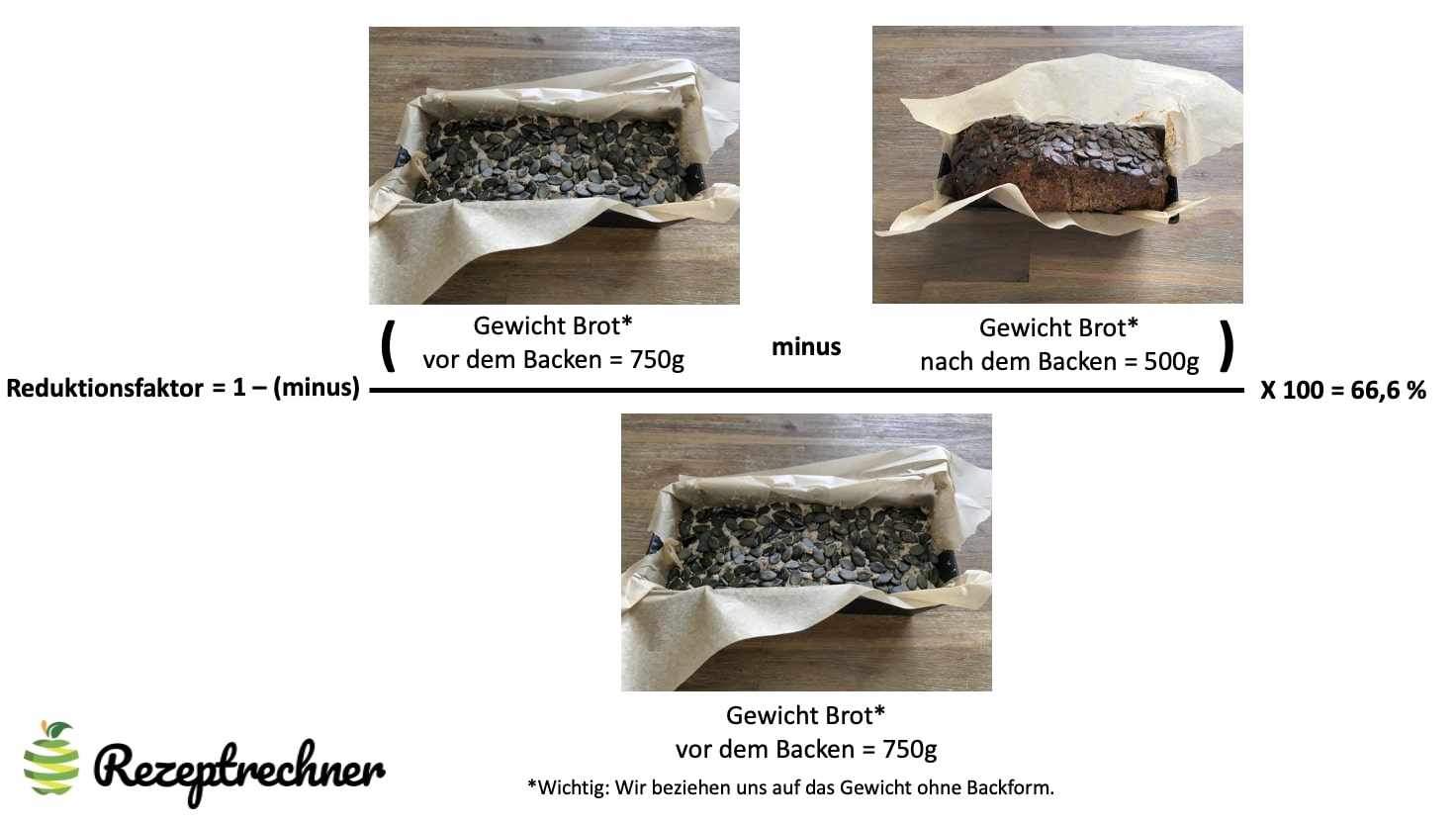

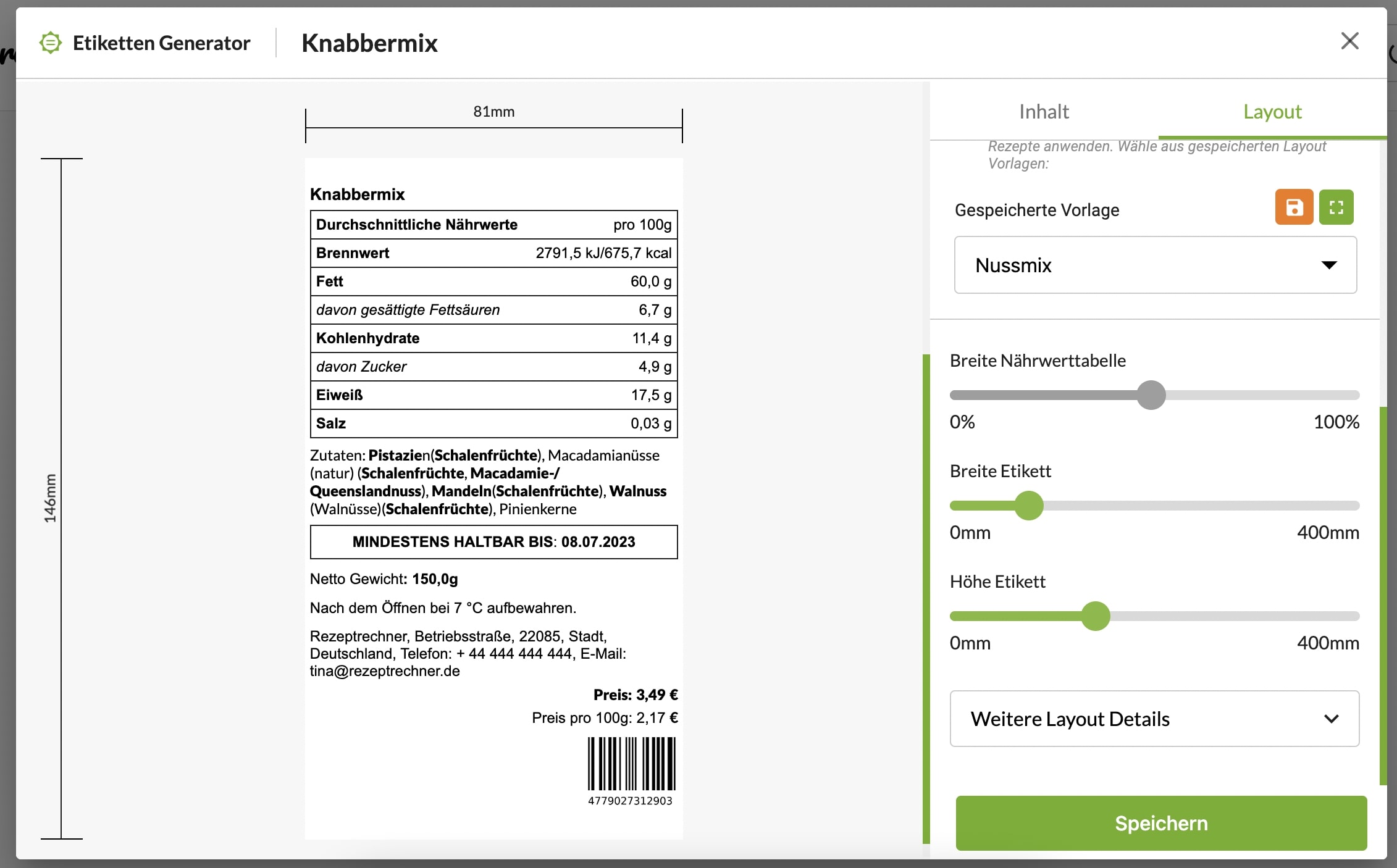

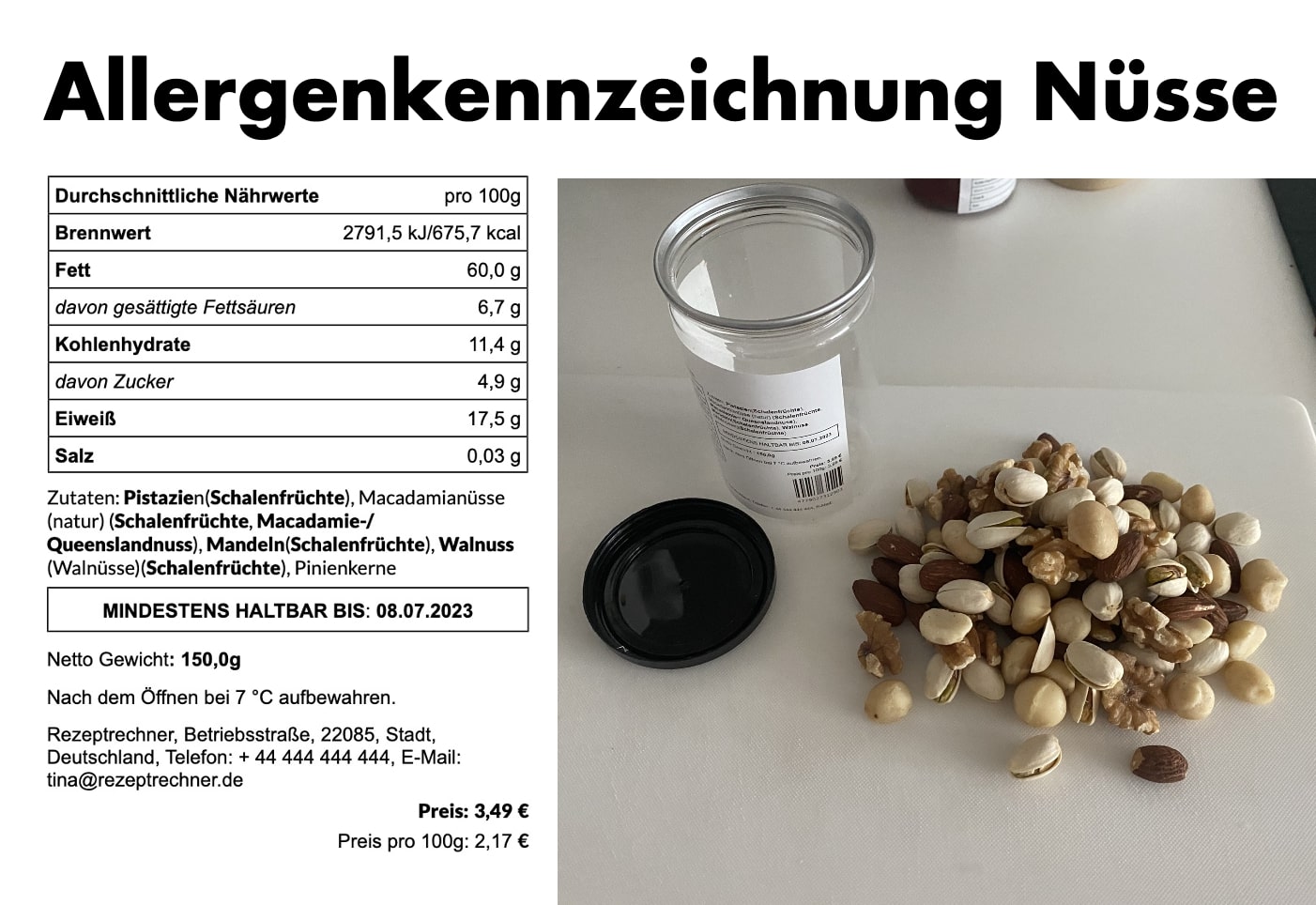

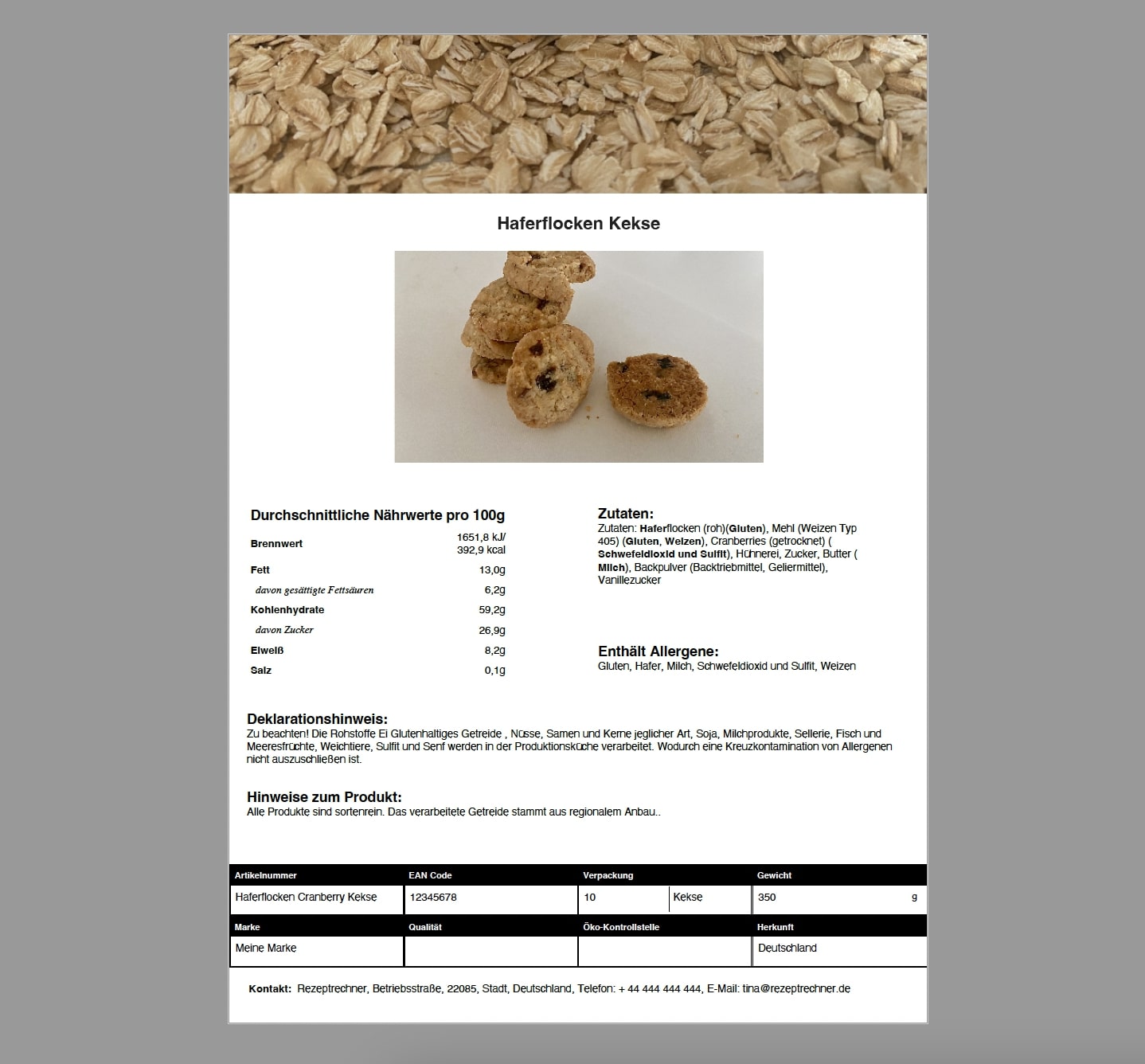

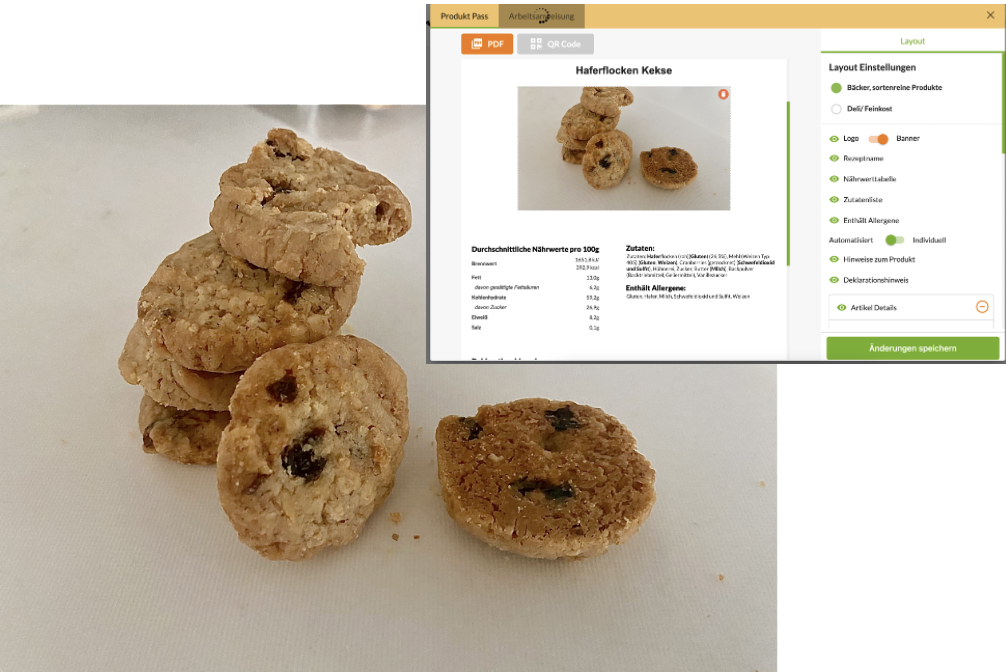

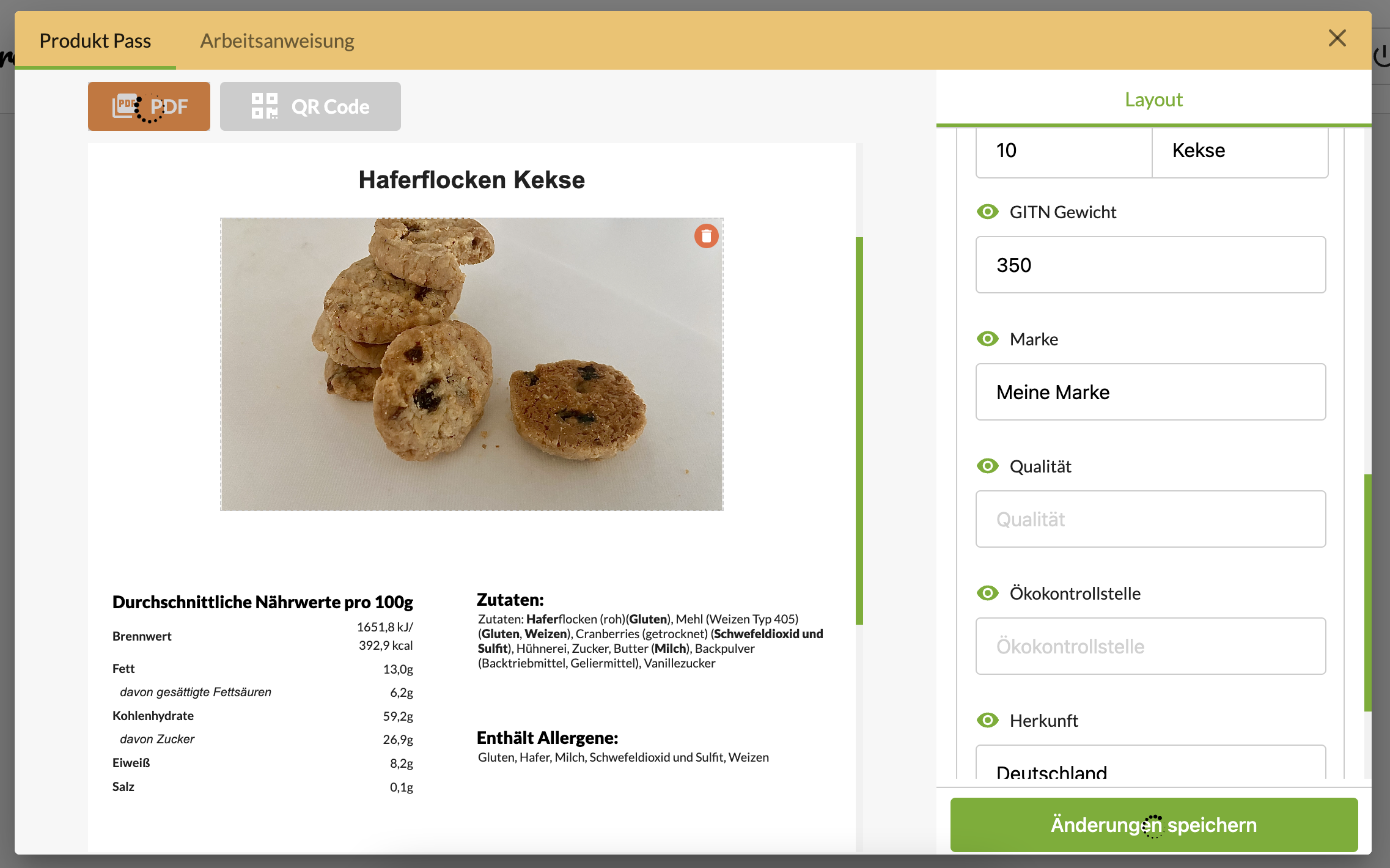

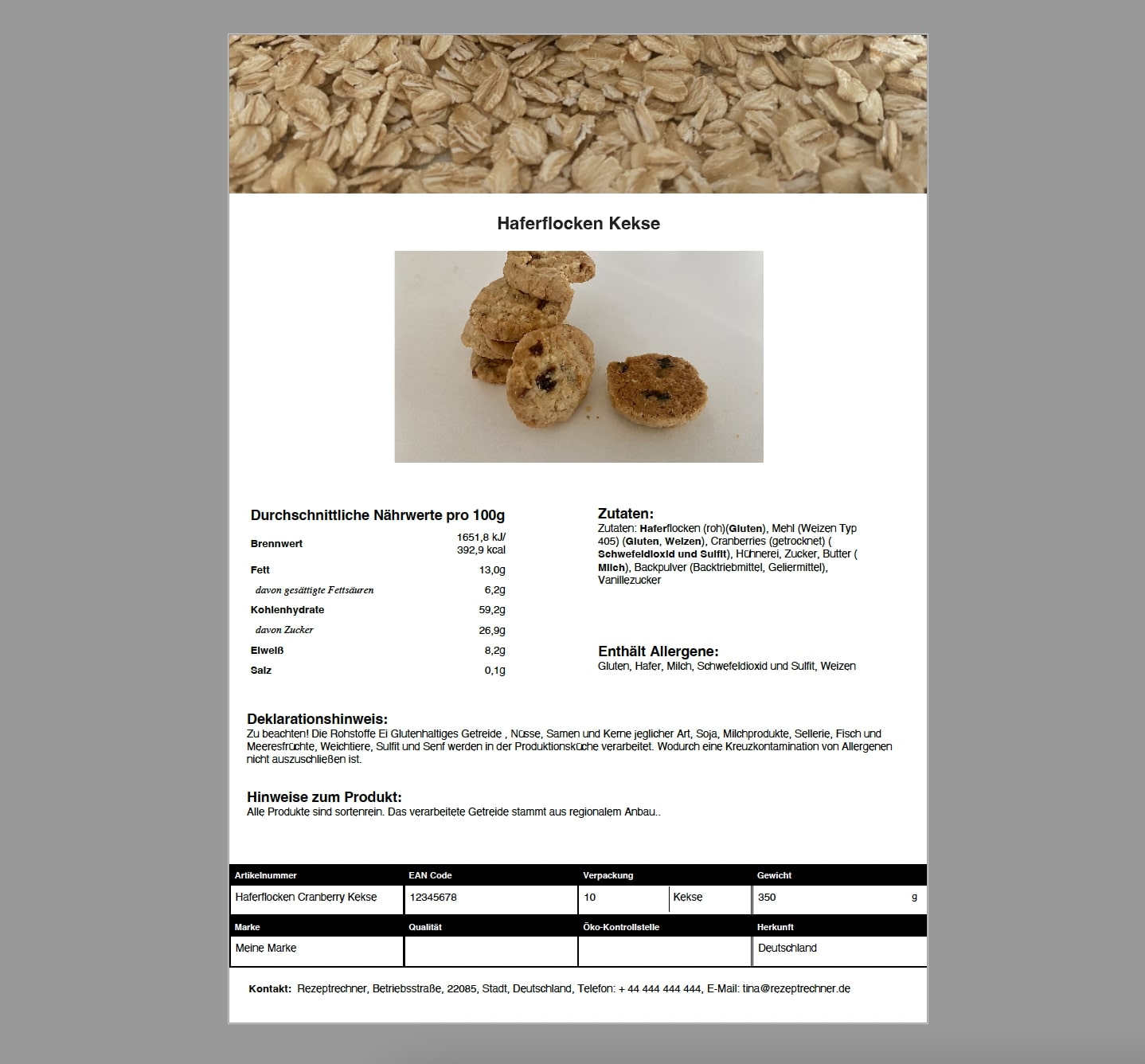

Mit Hilfe der Rezeptrechner Software helfen wir kleinen Betrieben Zeit und Kosten bei der Lebensmittelkennzeichnung und Nährwertberechnung zu sparen. Hersteller geben dazu die jeweiligen Rezepturen in die Rezeptrechner Software ein und erhalten Zugriff auf die Nährwertdatenbank vom Bundeslebensmittelschlüssel. Es werden automatisch die Nährwerte pro 100g berechnet und in die Form einer Nährwerttabelle übersetzt. Zudem können Produzenten auch direkt eigene Lebensmitteletiketten mit allen Pflichtangaben (QUID, sortierte Zutatenliste, Allergene etc) erstellen. Neuerdings kann man auch die Bio Kennzeichnung auf dem Etikett (EU Bio Logo und deutsches Bio Siegel) mit abbilden. Mehr zur Rezeptrechner Software erfährst du über den Knopf.

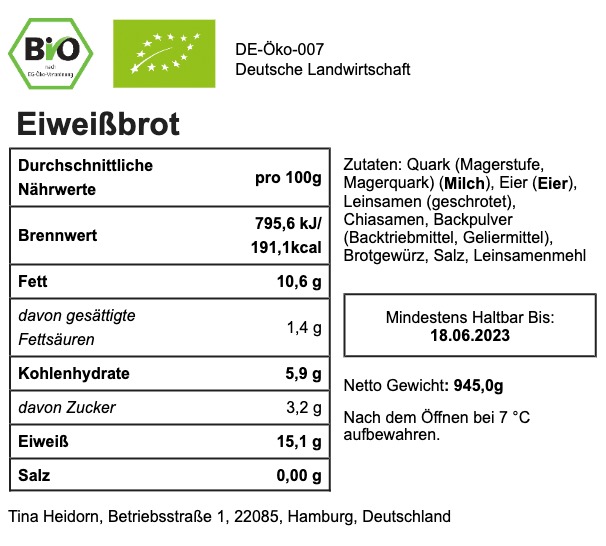

Mit der Rezeptrechner Software kann man Lebensmittel Etiketten mit Bio Kennzeichnung erstellen und als Bilddatei (PNG, JPG) oder PDF herunterladen. Mit Hilfe eines Etikettendruckers kann man die Etiketten sogar selbst ausdrucken.

Bio Kennzeichnung Lebensmittel

Die wichtigsten und wohl bekannten Bio Logos für Lebensmittel sind das EU Bio Logo sowie das deutsche Bio Siegel. Sehr häufig sieht man beide Logos der Bio Kennzeichnung auch in Kombination auf der Lebensmittelverpackung. In diesem Artikel helfen wir Lebensmittelherstellern zu verstehen, was man bei der Verwendung der beiden Logos beachten muss.

Wichtig ist, dass die beiden Logos nur verwendet werden dürfen, wenn man die Anforderungen an die Biokennzeichnung erfüllt und die entsprechende Bio Zertifizierung durch die Öko Kontrollstelle erfolgreich abgeschlossen hat. Mehr zu den Anforderungen an die Bio Kennzeichnung für Lebensmittel findest du im unteren Bereich dieses Artikels.

Das Wort Bio in der Verkehrsbezeichnung darf nur dann verwendet werden, wenn wirklich 95% der Zutaten im Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung stammen.

Design und Layout vom EU Bio Logo

Die jeweiligen EU Bio Logo Dateien können hier heruntergeladen werden. Grundsätzlich sollte das EU Bio Logo in Farbe abgebildet werden. Nur wenn dies nicht möglich ist, darf das Logo auch in schwarz-weiß zum Einsatz kommen. Direkt neben dem EU Bio Logo muss die jeweilige Codenummer der Kontrollstelle und der Ort stehen. Der Ort bezieht sich auf den Ort, an dem die landwirtschaftlichen Rohstoffe erzeugt worden sind (z.B. Deutsche Landwirtschaft). Bei dem Ort ist teilweise auch von der Herkunftskennzeichnung die Rede.

Das Wichtigste noch einmal zusammengefasst:

- Größe: Mindesthöhe 9 mm; Mindestbreite 13,5 mm; Verhältnis 1 zu 1,5; bei kleinen Verpackung darf die Höhe auf 6mm verringert werden

- Farbe: normalerweise in Farbe abzubilden, nur in Ausnahmefällen in schwarz-weiß

- Codenummer und Kontrollstelle + Ort müssen genannt werden (z.B. DE-Öko Kontrollstelle 007 – Deutsche Landwirtschaft)

Das EU Bio-Logo darf kombiniert werden mit weiteren Bio Siegeln wie beispielsweise dem deutschen Bio Siegel. Wichtig ist jedoch, dass der umgekehrte Fall nicht erlaubt ist. Möchte man das deutsche Bio-Siegel verwenden, muss auch das EU Bio Logo abgebildet werden.

Design und Layout vom Deutschen Bio Siegel

Das deutsche Bio Siegel darf nur verwendet werden, wenn die Zertifizierung durch die jeweilige Öko Kontrollstelle bereits erfolgt ist. Wichtig bei dem Deutschen Bio Siegel ist, dass es anzeigenpflichtig ist. Die Verwendung muss vor Markteinführung bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung angezeigt werden.

Das Wichtigste noch einmal zusammengefasst:

- Größe: Mindestbreite:10mm, maximale Breite 33mm

- Verwendet man das Wort Bio in der Verkehrsbezeichnung, darf das Wort Bio im Logo nicht größer als 60 Prozent des Schriftzuges der Produktbezeichnung sein

- das Bio Siegel darf um bis zu 15 Grad gedreht sein

Weitere Informationen zum deutschen Bio Siegel findest du hier.

Etiketten mit Bio Kennzeichnung erstellen

Mit der Rezeptrechner Software helfen wir Lebensmittelherstellern und Direktvermarktern Zeit und Kosten zu sparen bei der Lebensmittelkennzeichnung und Nährwertberechnung. Wir fokussieren uns dabei insbesondere auf kleinere Betriebe wie beispielsweise Hofläden, Feinkost Läden, kleine Pralinenhersteller, Frischwaren Produzenten und viele mehr.

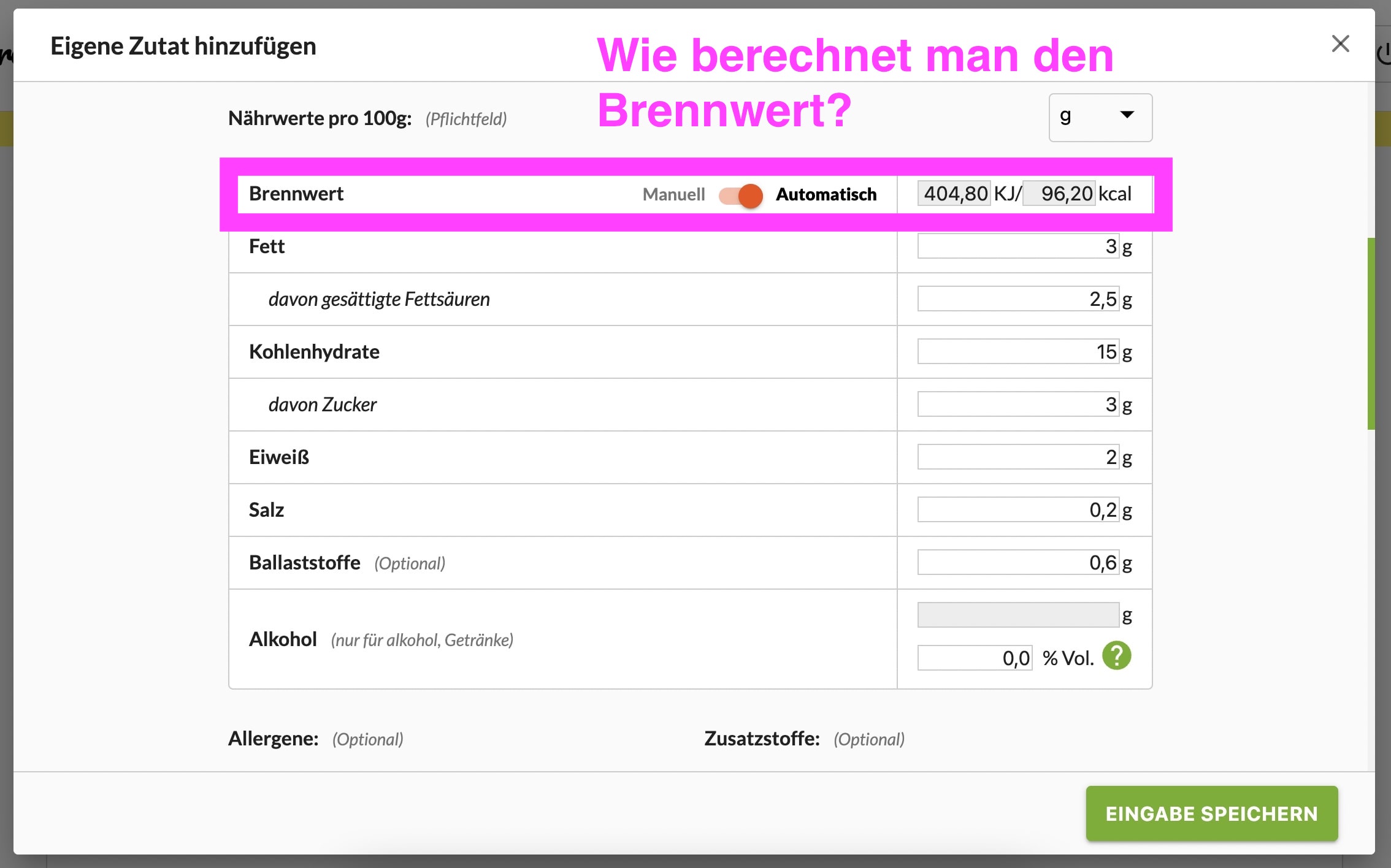

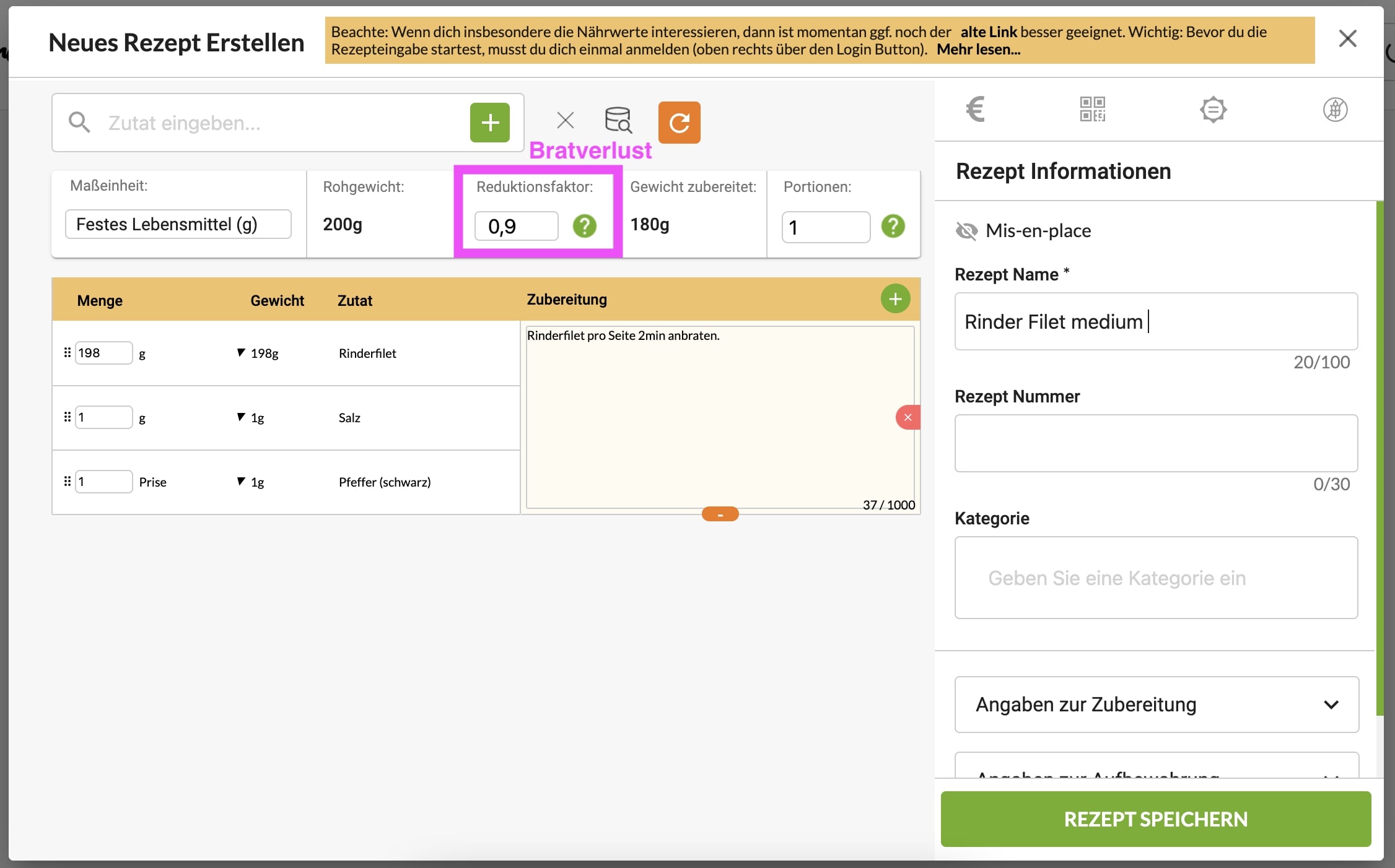

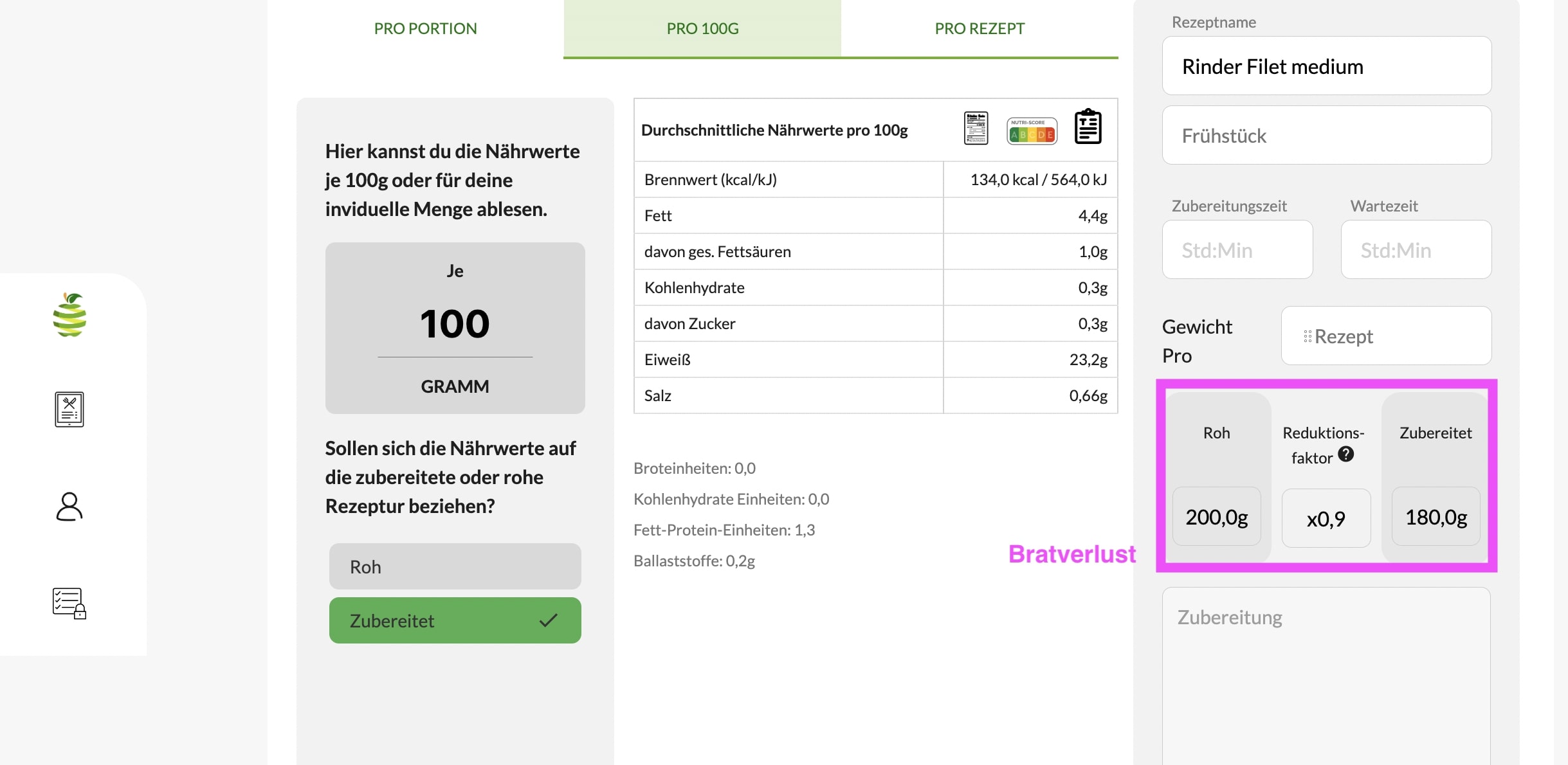

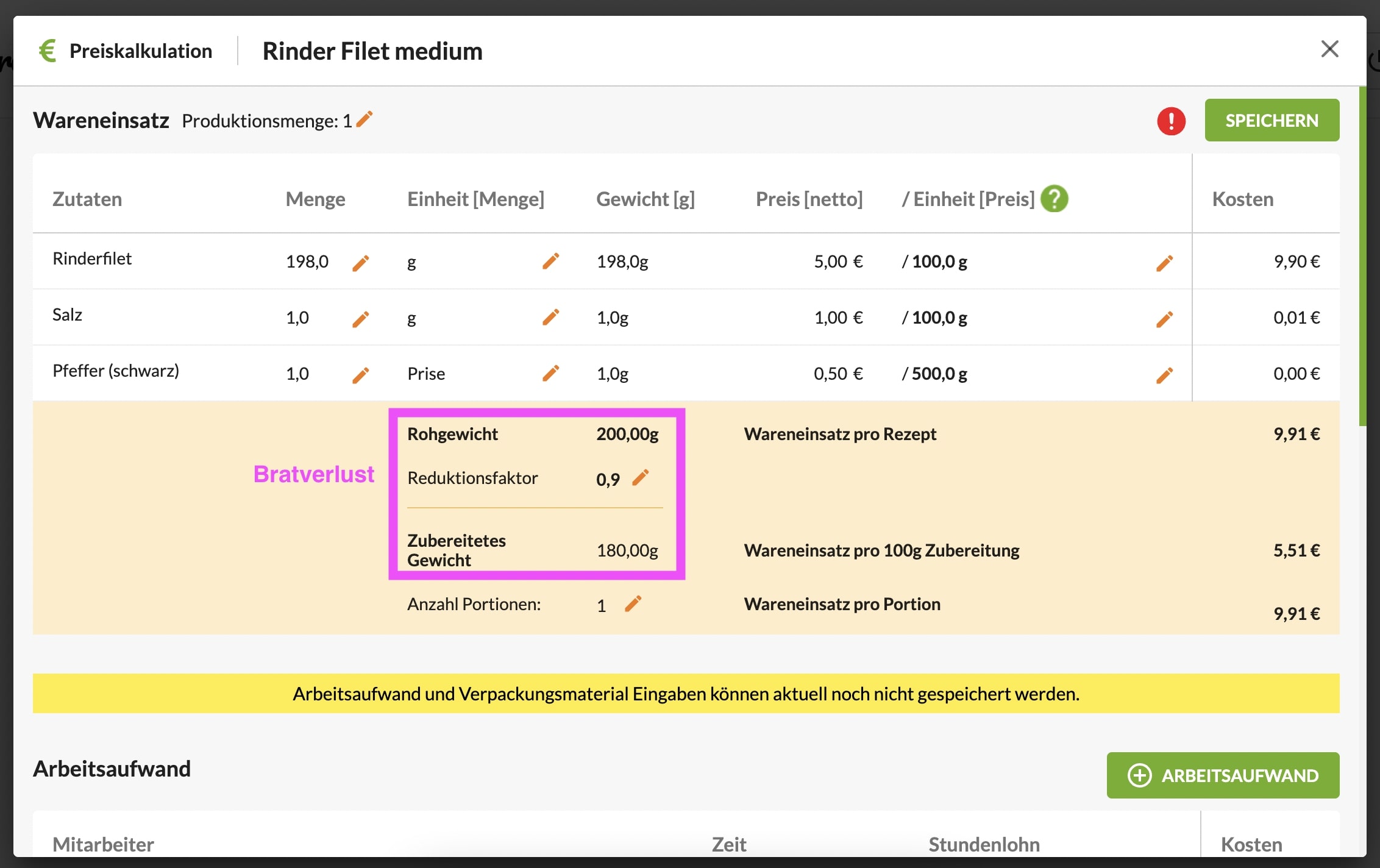

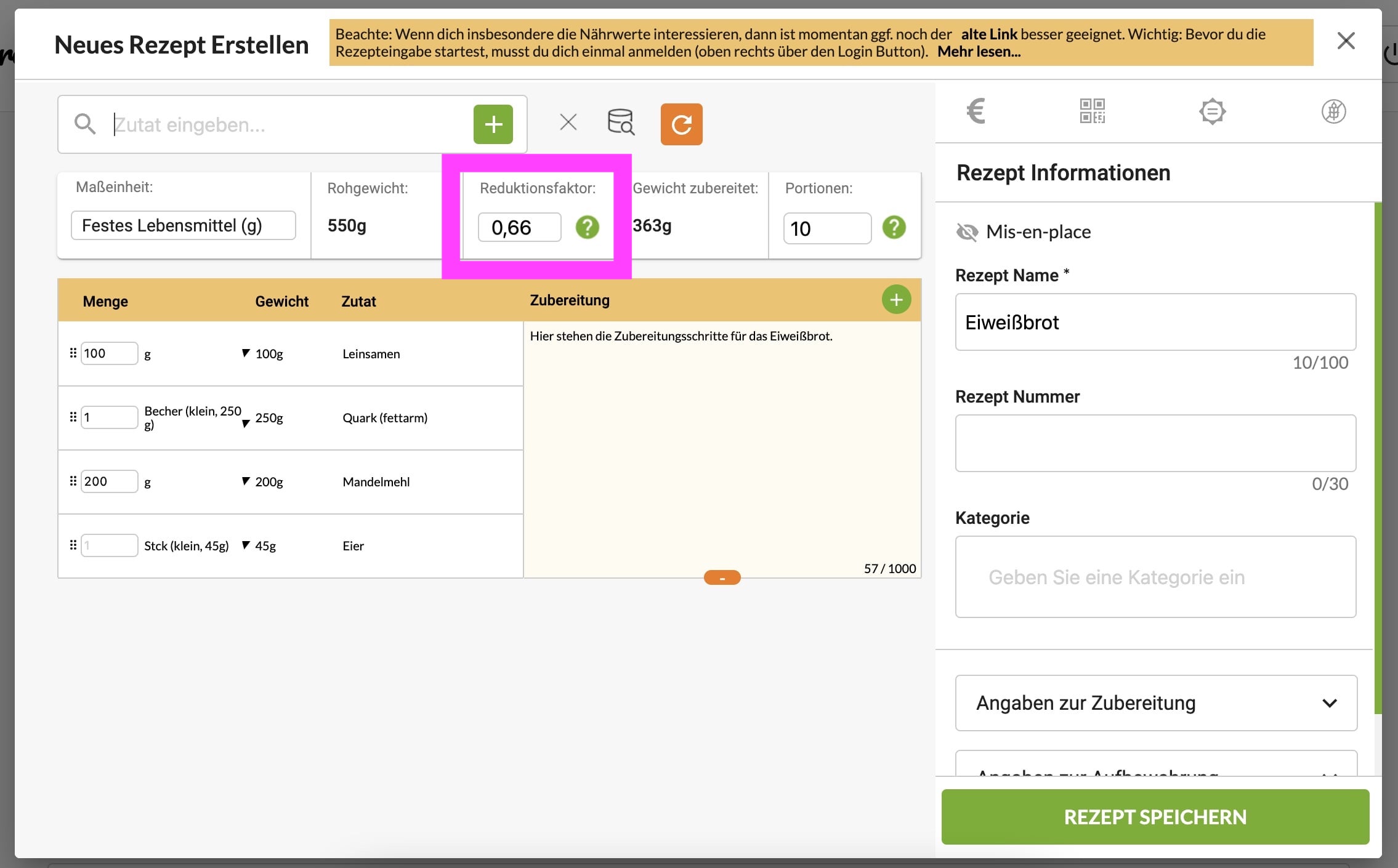

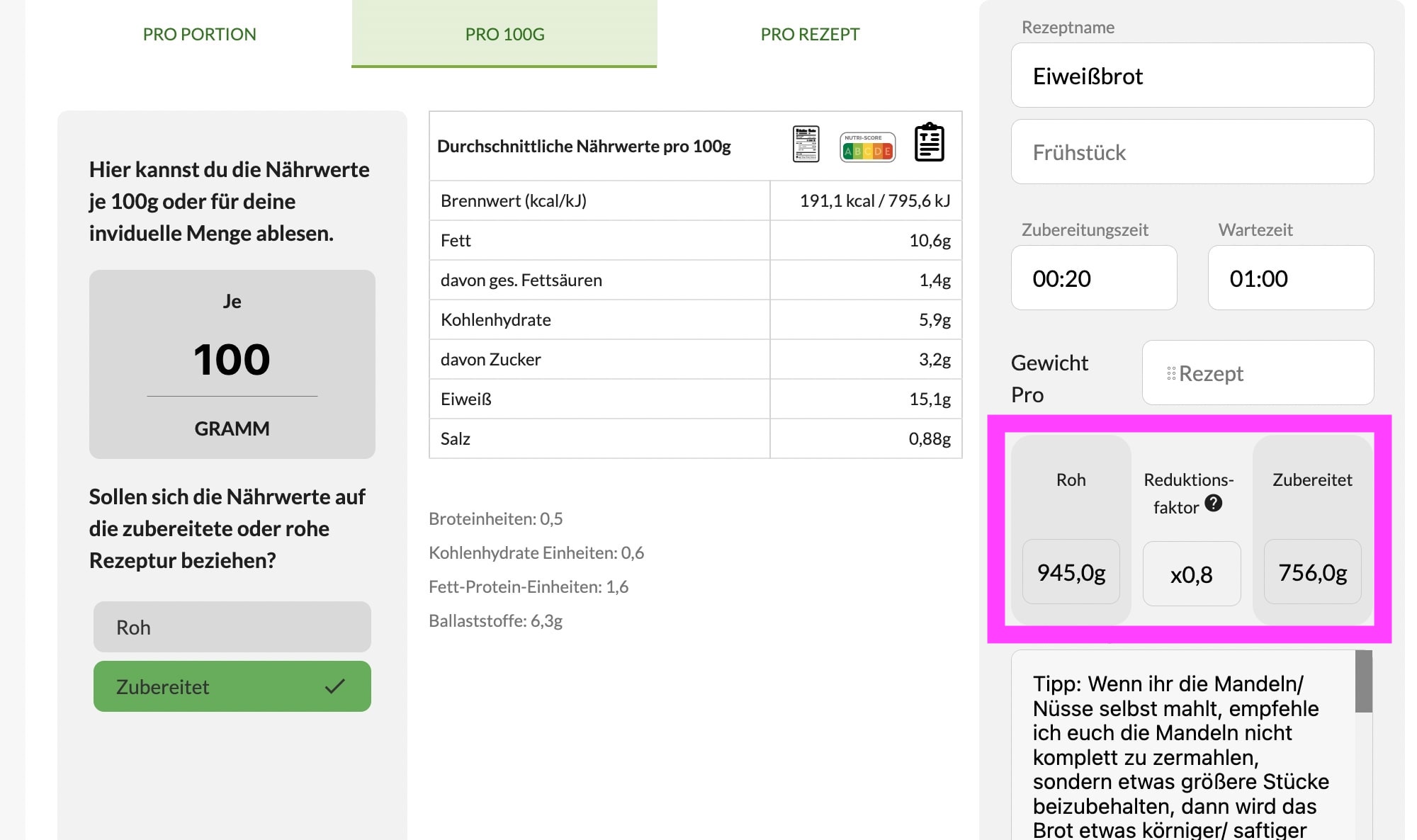

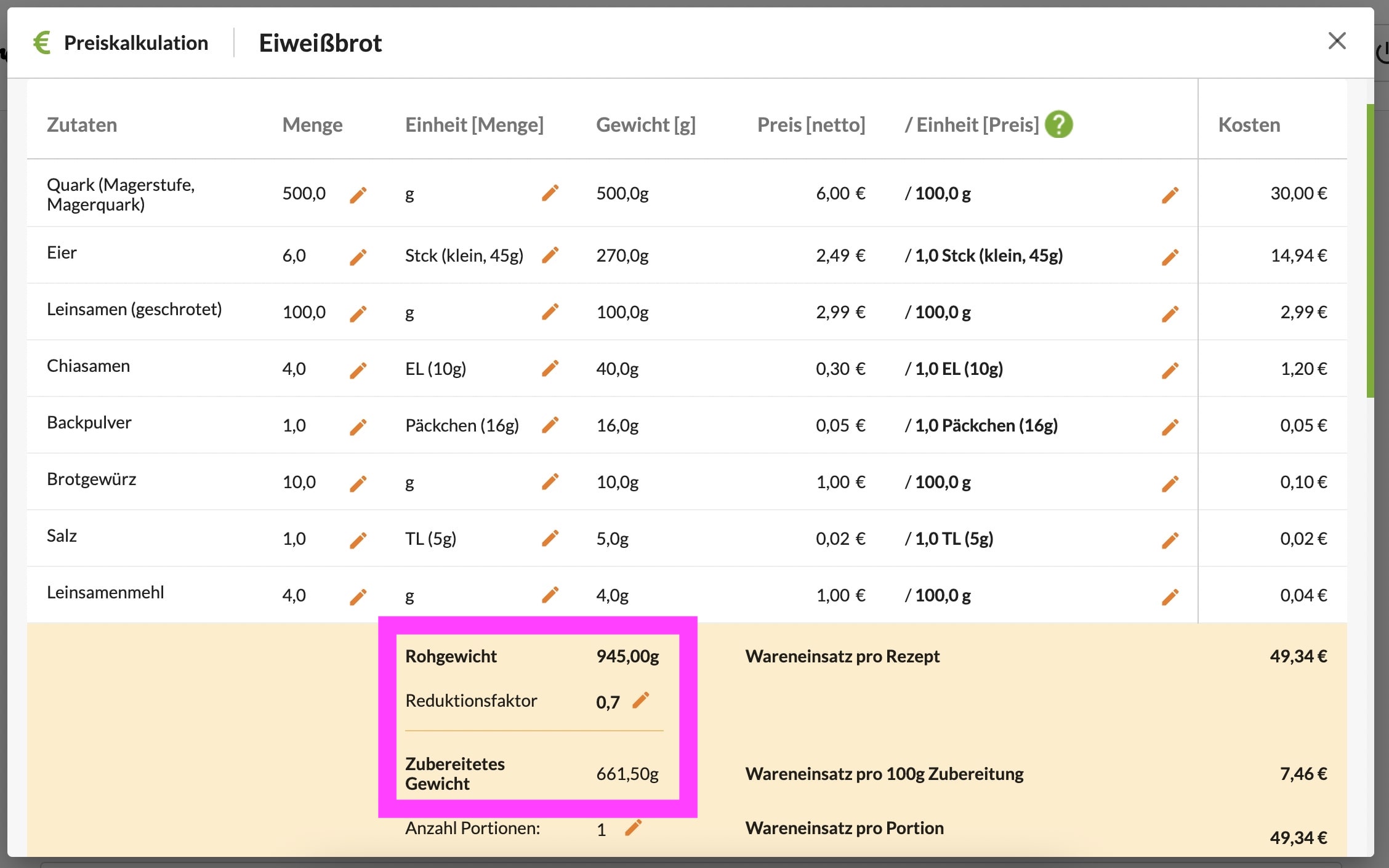

Rezepte eingeben und Nährwerttabelle erstellen

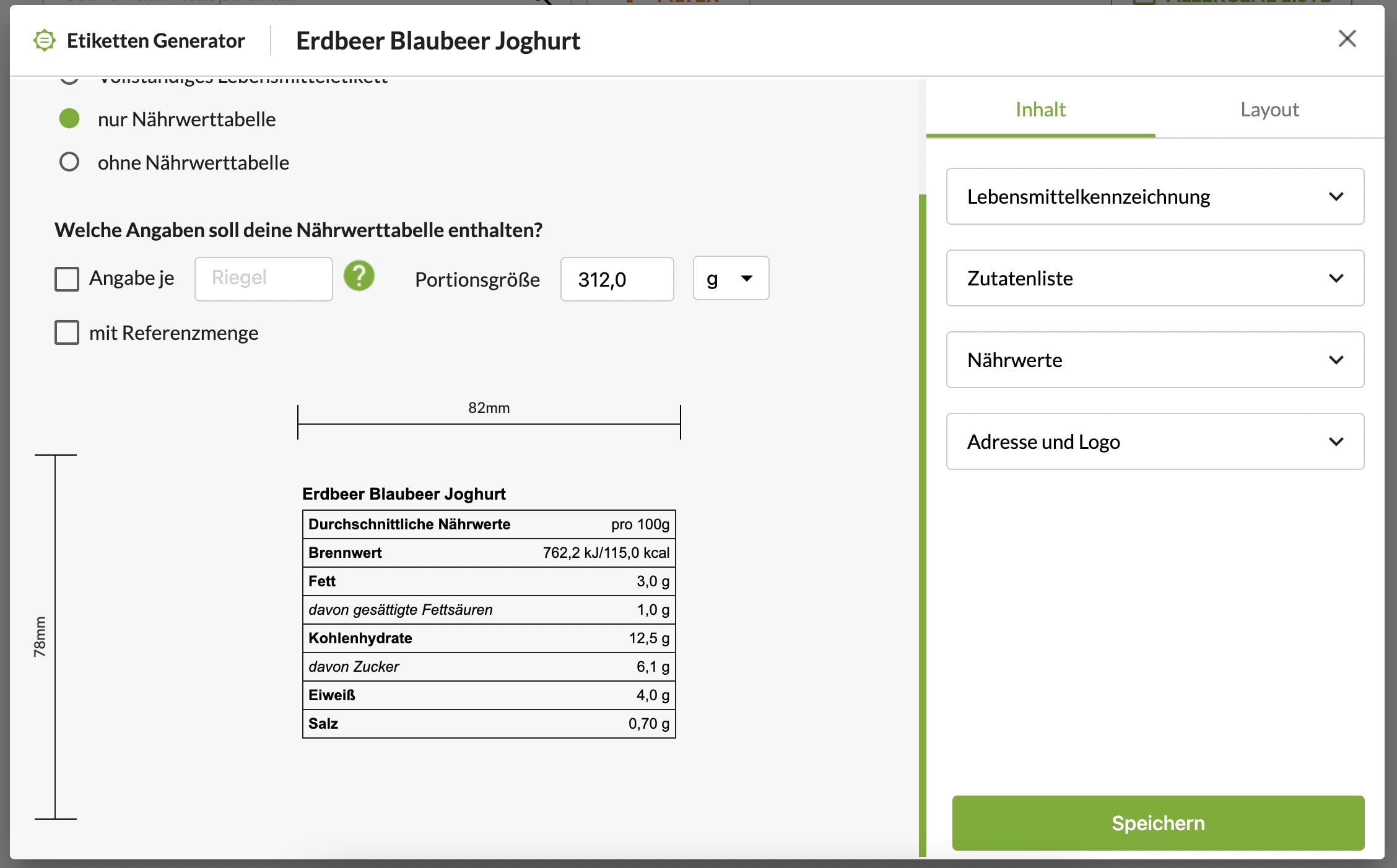

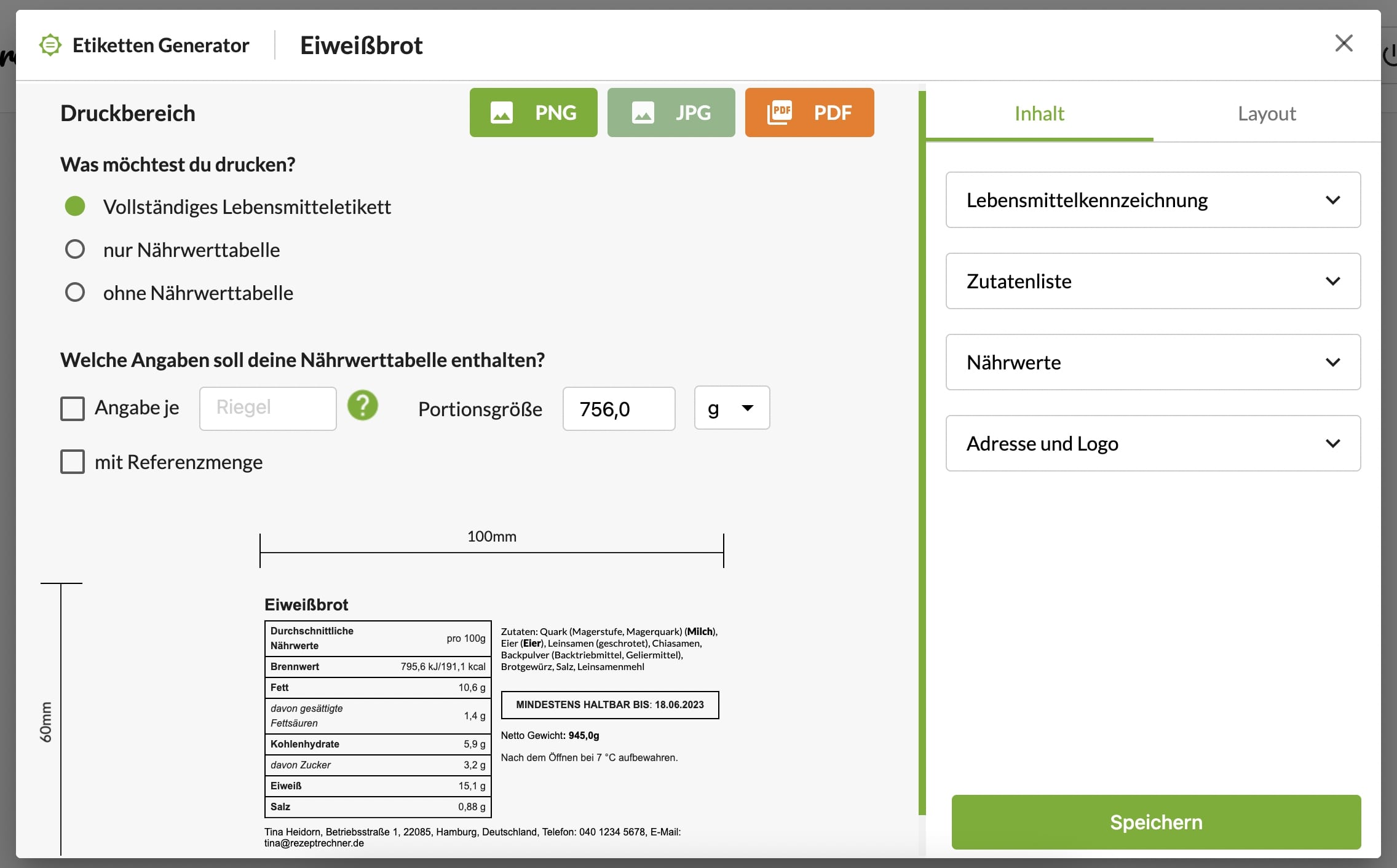

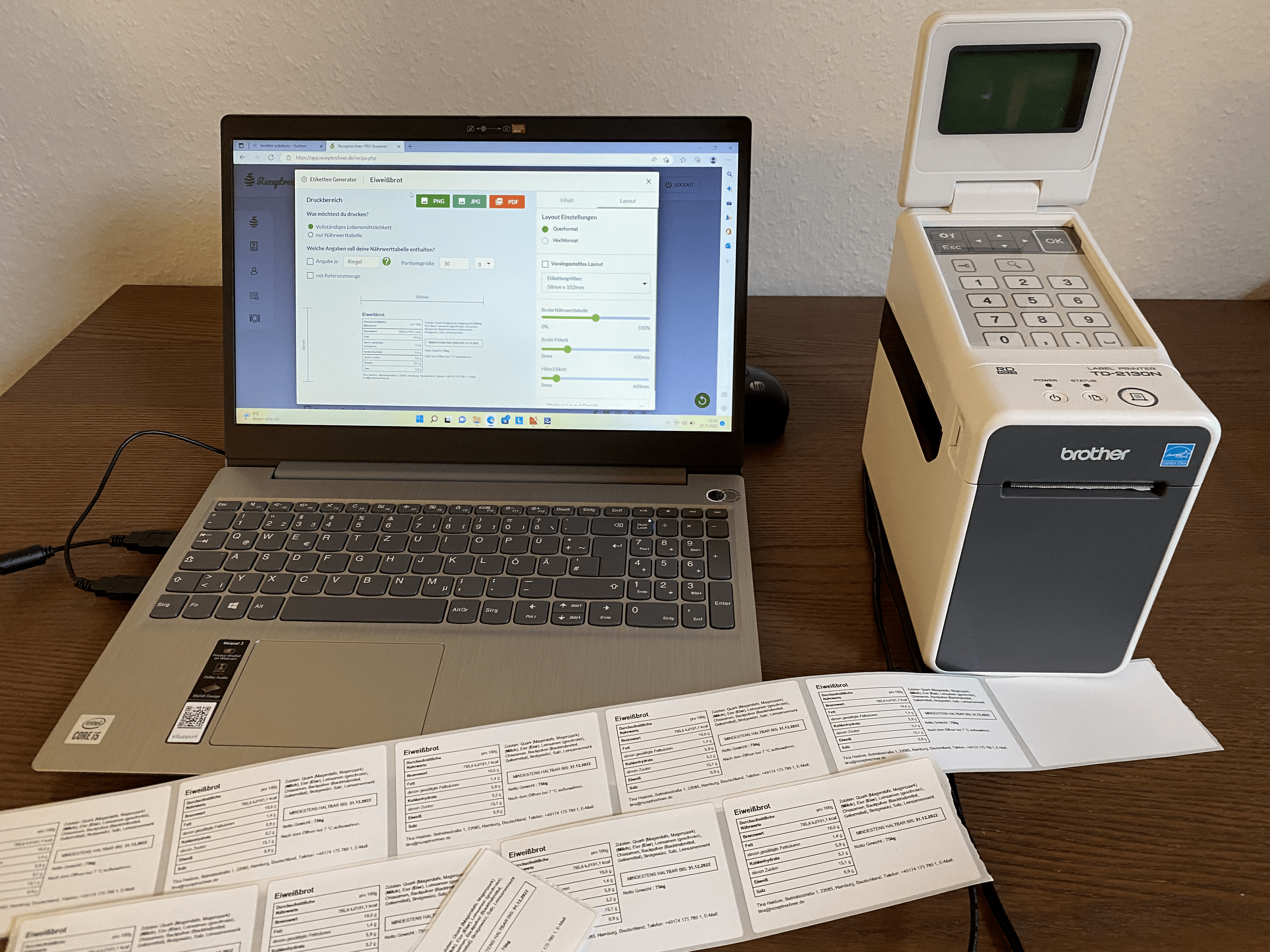

Zur Nutzung müssen Betriebe lediglich die Zutatenliste und Mengen ihrer Rezepte in die Software eingeben. Im Ergebnis erhalten die Nutzer direkt die Nährwerte je 100g abgebildet in Form einer Nährwerttabelle (optional auch mit Ballaststoffe Angabe). Außerdem können auch direkt vollständige Lebensmitteletiketten mit allen Pflichtangaben generiert werden. Die Etiketten können im Anschluss als Bilddatei (PNG, JPG) oder auch als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden. Wer selber Etiketten drucken möchte, dem empfehlen wir auch einen passenden Etikettendrucker (siehe auch Lebensmittel Etiketten selbst gestalten).

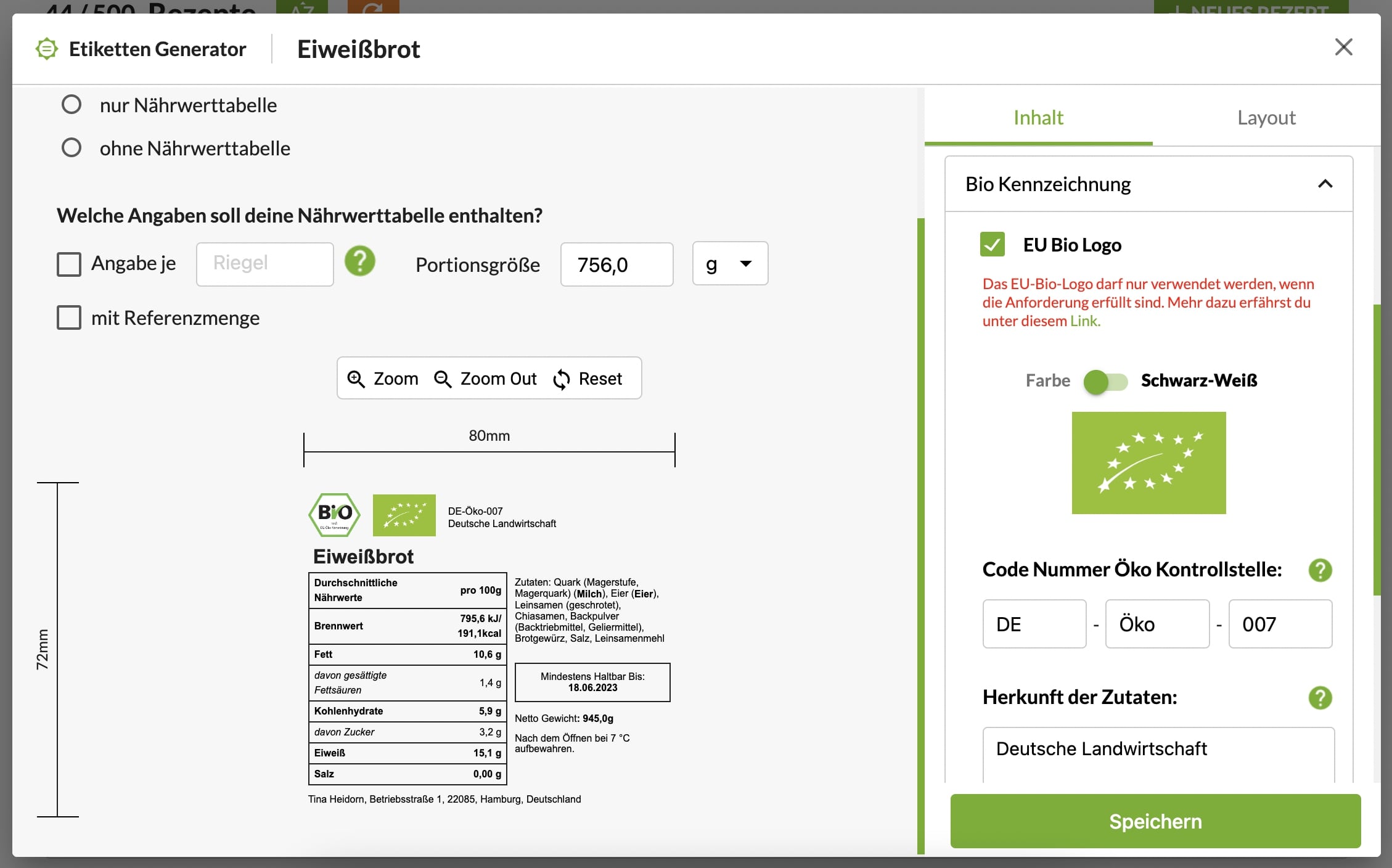

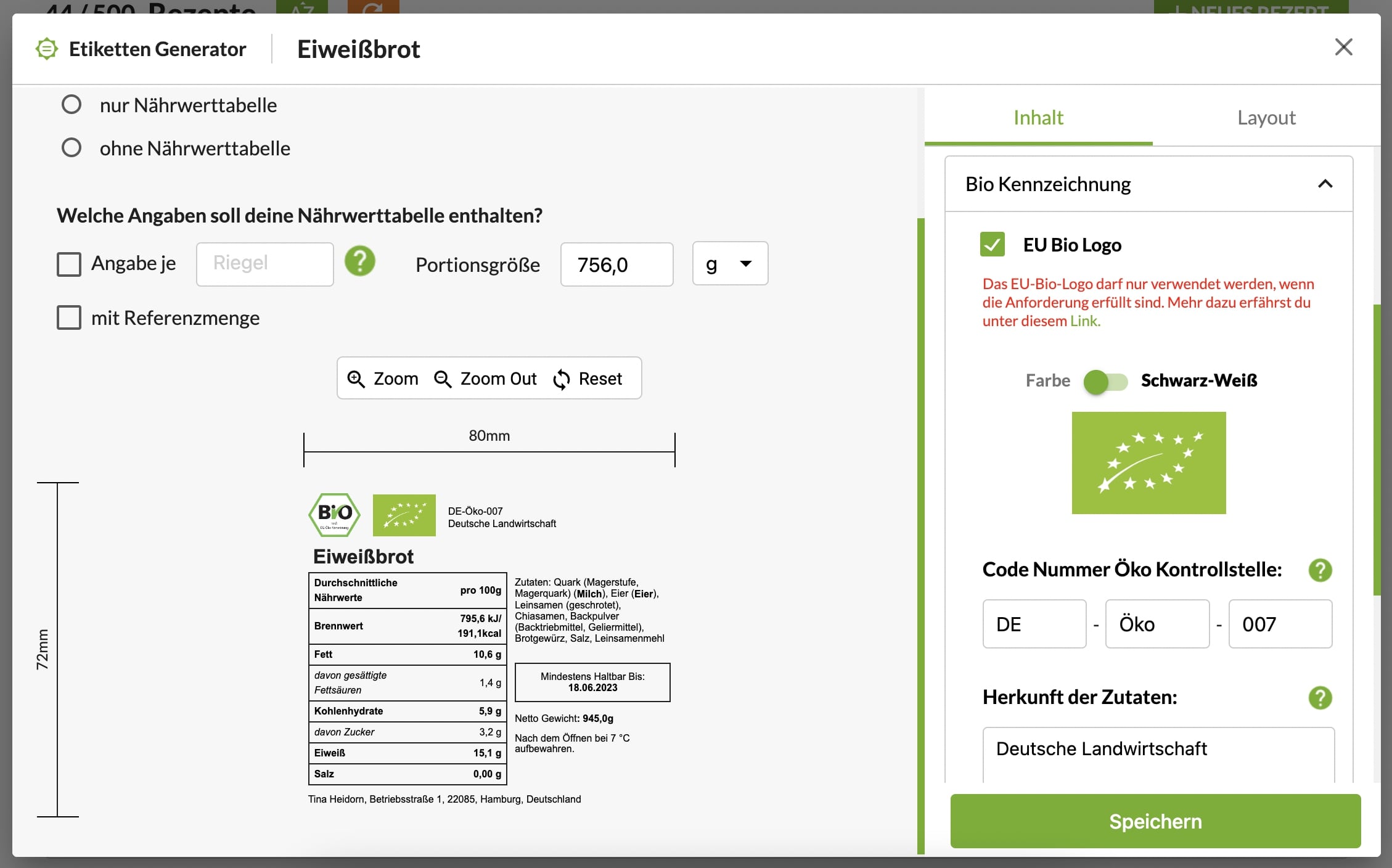

Die Software wird ständig weiterentwickelt. Die neueste Funktion ist nun auch die Möglichkeit die Bio Kennzeichnung für die Lebensmittel direkt mit auf dem Etikett abzubilden.

Etikett mit Bio Kennzeichnung erstellen

Mit Hilfe der Rezeptrechner Software helfen wir kleinen Betrieben Zeit und Kosten bei der Lebensmittelkennzeichnung und Nährwertberechnung zu sparen. Hersteller geben dazu die jeweiligen Rezepturen in die Rezeptrechner Software ein und erhalten Zugriff auf die Nährwertdatenbank vom Bundeslebensmittelschlüssel. Es werden automatisch die Nährwerte pro 100g berechnet und in die Form einer Nährwerttabelle übersetzt. Zudem können Produzenten auch direkt eigene Lebensmitteletiketten mit allen Pflichtangaben (QUID, sortierte Zutatenliste, Allergene etc) erstellen. Neuerdings kann man auch die Bio Kennzeichnung auf dem Etikett (EU Bio Logo und deutsches Bio Siegel) mit abbilden. Mehr zur Rezeptrechner Software erfährst du über den Knopf.

Mit der Rezeptrechner Software kann man Lebensmittel Etiketten mit Bio Kennzeichnung erstellen und als Bilddatei (PNG, JPG) oder PDF herunterladen. Mit Hilfe eines Etikettendruckers kann man die Etiketten sogar selbst ausdrucken.

Etiketten mit Biokennzeichnung erstellen

Nutzer finden die neue Funktion direkt im Etiketten Generator. Hier kann man nun das EU Bio Logo anzeigen lassen. Daneben kann man direkt die jeweilige Öko Kontrollstelle und die Herkunftsbezeichnung angeben. Außerdem kann man auch direkt daneben gleich das deutsche Bio Siegel mit anzeigen lassen.

Für Bio Produzenten ist unter anderem ja auch die Rückverfolgbarkeit und wichtiges Thema um die Bio Zertifizierung zu erlangen. Hier werden wir im Laufe der nächsten 12 Monate ebenfalls eine Lösung anbieten.

Auf der rechten Seite findest du ein Beispiel für ein Etikett mit Bio Kennzeichnung, so wie man es mit Hilfe vom Etiketten Generator vom Rezeptrechner erstellen kann.

EU Anforderungen an die Bio Kennzeichnung für Lebensmittel

Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung vom EU Bio Logo findest man in der EU-Öko-Verordnung 848/2018. Eines der wichtigsten Merkmale von Bio Lebensmitteln ist die ökologische Erzeugung. Konkret bedeutet das, dass nur knapp 5% der Zutaten aus konventioneller Erzeugung stammen dürfen.

In Bio-Lebensmitteln müssen die Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus ökologischer Erzeugung stammen. Maximal fünf Prozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs können unter bestimmten Bedingungen aus konventioneller Erzeugung stammen.

Das bedeutet beispielsweise, das Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe nur sehr eingeschränkt verwendet werden dürfen. Das gilt beispielsweise auch für Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Die Liste aller erlaubten Zusatzstoffe und Hilfsstoffe in der ökologischen Landwirtschaft findet man hier in Anhang V.

Außerdem ist wichtig, dass bei Lebensmitteln mit Bio Kennzeichnung die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Denn nur so kann man sicherstellen, dass die eingesetzten Rohstoffe wirklich aus ökologischer Landwirtschaft stammen.

Die Rückverfolgbarkeit und Kontrolle erfolgt über eine Öko Kontrollstelle im Zuge einer jährlichen Zertifizierung. Die jeweilige zuständige Öko Konstrollstelle wird auf dem Logo auch entsprechend mit abgebildet. Eine List der in Deutschland zugelassenen Öko Kontrollstellen findet man hier. Im Zuge einer solchen jährlichen Zertifizierung schaut sich der jeweilige Kontrolleur sowohl den Betrieb (die Produktion) als auch die Buchhaltung (Lieferanten Stimmigkeit und Rückverfolgung) sowie die fertigen Etiketten zur Lebensmittelkennzeichnung an.

Noch einmal kurz und knapp die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

- maximal 5% der Zutaten dürfen auf konventioneller Erzeugung stammen

- die Liste der Zusatzstoffe und Hilfsstoffe ist eingeschränkt

- Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel über die gesamte Wertschöpfungskette muss gewährleistet sein

- es muss eine jährliche Zertifizierung durch eine Öko Kontrollstelle erfolgen

Hat man die Prüfung erfolgreich absolviert, so kann man anfangen und die Bio Kennzeichnung auf den Lebensmitteln abbilden. Bei der Kennzeichnung selbst sind ebenfalls noch einige Aspekte zu beachten. Mehr zu den Anforderungen an die Lebensmittelverpackung findest du in diesem Artikel.